手首の痛みは、大きく分けて「使いすぎによる負荷」と「怪我や病気」によって生じるものがあります。

手を酷使したことによる痛みでは、特に親指の使いすぎが原因で腱鞘(けんしょう)に炎症が起こり、手首に痛みが現れるケースがみられます。

一方、スポーツや転倒などで手首を反らせた際に痛む場合は、捻挫や骨折などの外傷が疑われます。また、明らかな外傷がなく痛みを感じる場合には、骨や関節に関わる病気が隠れていることもあります。

このような症状はありませんか?

- 物を掴むときに手首が痛む

- 親指を不意に動かすと手首に強い痛みが走る

- 手を大きく開けない

- スマートフォンの操作がしづらく、手首にも痛みを感じる

- 手首まわりに常に痛みがある

手首の痛みの主な原因

- ドケルバン病(狭窄性腱鞘炎)

親指の使いすぎで手首の親指側の腱鞘が炎症を起こす疾患 - TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)

手首の小指側にある軟骨や靱帯が損傷し、痛みや可動域制限を起こす疾患 - ガングリオン

手首や手の甲に発生するゼリー状の腫瘤で、痛みやしびれの原因となることがある - 手根管症候群

手首の中を通る正中神経が圧迫され、手のしびれや痛みを起こす疾患 - 橈骨遠位端骨折・舟状骨骨折・月状骨脱臼などの外傷

転倒時に手をついた際に発生しやすい骨折や脱臼

手首の痛みを引き起こす代表的な疾患

- ドケルバン病(狭窄性腱鞘炎)

- キーンベック病(月状骨無腐性壊死)

- TFCC損傷

- 尺側手根伸筋腱炎・腱鞘炎

- 橈骨遠位端骨折

- 舟状骨骨折

- 手根靭帯損傷

- 変形性手関節症

- 変形性遠位橈尺関節症

- 有鉤骨鉤骨折

- 尺骨突き上げ症候群

- ガングリオン

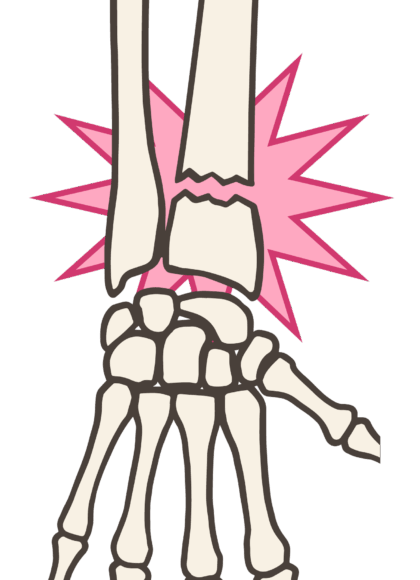

ドケルバン病(狭窄性腱鞘炎)

ドケルバン病は、手首の親指側にある腱と、それを包む腱鞘(けんしょう)に炎症が起こり、痛みが生じる病気です。

ドケルバン病は、手首の親指側にある腱と、それを包む腱鞘(けんしょう)に炎症が起こり、痛みが生じる病気です。

親指を伸ばす2本の腱(短母指伸筋腱と長母指外転筋腱)が通る部分に負担がかかることで発症します。

重い荷物を持ち上げる動作、雑巾を絞るような動作、スマートフォンを長時間操作することなどで痛みが強くなることが多いです。また、母指CM関節症という病気と痛みの場所が近いため、診断には注意が必要です。

主な症状

- 親指側の手首に痛みや腫れがある

- 親指や手首を動かすと痛みが増す

- 重いものを持つ、雑巾を絞る、スマートフォンを操作するなどで痛みが悪化する

- 進行すると、安静にしていても痛みが続くことがある

検査方法

- 問診・診察:どの動作で痛みが出るか、症状が出るタイミングなどを丁寧にお伺いします

- フィンケルシュタインテスト:親指を握り込み手首を小指側に曲げて痛みが出るかを確認します

- エコー検査:腱や腱鞘の腫れ、炎症の有無をリアルタイムで確認します

- X線検査:骨や関節の異常がないか、母指CM関節症との鑑別を行います

治療方法

当院では、まず痛みを和らげ、日常生活に支障が出ないよう保存療法を中心に行います。

保存療法

- 親指や手首を安静に保ち、サポーターやスプリントで負担を減らします

- 消炎鎮痛薬や湿布で炎症と痛みを和らげます

注射

症状が強い場合には、腱鞘内にステロイド注射を行うことで症状改善が期待できます

再生医療(PRP療法)

慢性化や再発を繰り返す場合には、PRP療法(多血小板血漿注入)で腱の修復を促す方法もあります

ステロイドを避けたい方、早期の回復を希望される方に適しています

手術療法

保存療法で症状が改善しない場合には、腱鞘切開術が行われることもあります

当院では手術は行っておりませんが、必要に応じて適切な医療機関をご紹介いたします

キーンベック病(月状骨無腐性壊死)

キーンベック病は、手首の骨のひとつである月状骨(げつじょうこつ)の血流が悪くなり、骨が弱くなって崩れていく病気です。

進行すると、手首の痛みや動きの制限が現れ、日常生活や仕事に支障が出ることがあります。早期の段階では痛みが軽く、はっきりした外傷がないため見逃されやすい病気ですが、適切な診断と治療がとても大切です。

主な症状

- 手首中央付近の痛み

- 手首の腫れや動かしにくさ

- 握力の低下

- 手首を曲げ伸ばしすると強い痛みが出る

- 症状が進行すると、可動域制限や変形が見られる

検査方法

- 問診・診察:痛みの部位、発症経緯、日常生活への影響を確認します

- X線(レントゲン)検査:初期では異常が分かりにくい場合があります

- MRI検査:月状骨の血流状態や壊死の程度を詳しく評価します

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。) - CT検査(必要に応じて):骨の崩れや変形の進行度を確認します

(当院ではCT装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

CT検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

治療は進行の程度によって異なります。

保存療法

- 手関節の安静と固定(装具・シーネなど)で進行を抑えます

- 消炎鎮痛薬で炎症と痛みを軽減させます

- 理学療法にて作業・スポーツ動作の制限や生活指導を行います

手術療法

- 月状骨にかかる負担を軽減する手術

- 月状骨の血流を改善する血管柄付き骨移植術

- 変形が進行した場合には手根骨部分切除や関節固定術などが検討されることもあります

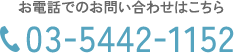

TFCC損傷

TFCC損傷は、手首の小指側(尺側)にある三角線維軟骨複合体(Triangular Fibrocartilage Complex)が損傷し、痛みや不安定感を引き起こす疾患です。

TFCC損傷は、手首の小指側(尺側)にある三角線維軟骨複合体(Triangular Fibrocartilage Complex)が損傷し、痛みや不安定感を引き起こす疾患です。

転倒やスポーツ(体操、テニス、野球など)で手を強くつく動作、また繰り返しの負荷によって発症することが多いです。交通事故や仕事中の外傷でも見られることがあります。

この部分は手首の安定性に関与しているため、損傷すると日常生活にも影響が出やすくなります。

主な症状

- 小指側の手首(尺側)に痛み

- 手首をひねる動作や荷重動作で痛みが増す

- 手首の可動域制限、握力低下

- 捻る・押す動作(ドアノブを回す、ペットボトルを開ける)で痛みが出る

検査方法

- 問診・診察:発症状況、痛みが出る動作、日常生活への影響を確認します

- X線(レントゲン)検査:骨配列、尺骨突き上げ症候群(尺骨が長い場合)の有無を確認

- エコー検査:損傷部位や炎症状態をリアルタイムで評価

- MRI検査:TFCC損傷の有無や程度を精密に確認

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

保存療法

- 安静・装具療法:手首の安定化を目的としたサポーターや装具を使用

- 薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症と痛みを軽減させます

- 理学療法(リハビリ):前腕・手関節周囲の筋力強化と可動域回復を行い、負担を減らす

注射

痛みが強い場合は、関節内へのステロイド注射を行うことがあります

再生医療(PRP療法)

慢性化や再発を繰り返すケースでは、PRP療法(多血小板血漿注入)で組織修復を促進する方法もあります

手術を回避したい方、スポーツ復帰を目指す方に適しています

手術療法

保存療法で改善が見られない場合や、尺骨突き上げ症候群を合併する場合は、関節鏡手術や尺骨短縮術が検討されます

必要に応じて適切な医療機関をご紹介いたします

尺側手根伸筋腱炎・腱鞘炎

尺側手根伸筋腱炎は、手首の小指側(尺側)にある尺側手根伸筋腱が炎症を起こし、痛みや動かしにくさが生じる病気です。スポーツ(テニス、ゴルフ、野球など)や、日常生活での繰り返しの手首使用が原因となります。

急に発症することもあり、その場合は手首をほとんど動かせないほどの強い痛みが出ることもあります。

主な症状

- 小指側の手首(尺側)の痛み

- 手首を動かしたときに「カチッ」と音が鳴ることがある

- お釣りを受け取るように手を伸ばす動作で痛みが出る

- 症状が強いときには手首をほとんど動かせないことがある

検査方法

尺側手根伸筋腱炎は、腱の滑走障害や腱鞘の肥厚、腱の脱臼傾向があるか確認します。

- 問診・診察:痛みの出る動作やタイミング、発症のきっかけを詳しくお伺いします

- 動的エコー検査:腱の動きをリアルタイムで観察し、炎症部位や腱の脱臼を確認します

- X線(レントゲン)検査:骨や関節の変形、他の手関節疾患を除外します

治療方法

保存療法

-

安静と装具療法:腱の動きを制限する専用サポーターやスプリントを使用します

-

活動の見直し:スポーツ動作や日常動作の中で腱に負担がかかる動作を調整します

注射

腱鞘内の炎症が限局している場合、超音波ガイド下で正確な位置にステロイド注射を行います

※複数回必要になるケースでは、間隔を十分に空け腱損傷のリスクを避けます

再生医療(PRP療法)

慢性化や繰り返す炎症に対し、PRP療法で腱組織の修復を促進します

手術療法

腱鞘の狭窄や腱の脱臼が強い場合、腱鞘切開術や腱の安定化手術が検討されます

当院では手術は行いませんが、必要に応じて専門医療機関をご紹介します

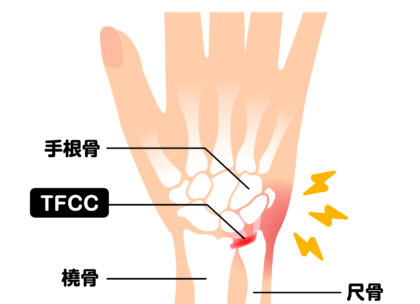

橈骨遠位端骨折

橈骨遠位端骨折は、手首の付け根(橈骨の先端部分)が折れる骨折で、転倒して手をついた際に多く発生します。

橈骨遠位端骨折は、手首の付け根(橈骨の先端部分)が折れる骨折で、転倒して手をついた際に多く発生します。

特に50歳以上の女性や骨粗鬆症のある方に多く見られますが、若い方でもスポーツや交通事故などで起こります。

「転んで手をついたら手首が腫れて動かせない」、「外見は変わらないが痛みが長引く」といった症状がある場合は早急な受診が必要です。放置すると骨がずれたまま癒合し、手首の変形や動きの制限が残ることがあります。

主な症状

- 手首の強い痛み

- 手首の腫れ・変形

- 指の動かしにくさ

- 押すと鋭い痛み

- 転倒や外傷後に手首がうまく動かせない

検査方法

位端骨折は骨折のずれ(転位)の有無や関節内骨折かどうかで治療方針が変わります。

- 問診・診察:転倒の状況や痛みの部位、手首の動きを確認します

- X線(レントゲン)検査:骨折線、ずれ、角度、粉砕の有無を評価します

- CT検査(必要時):関節面に及ぶ骨折や複雑骨折を精密に評価します

(当院ではCT装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

CT検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。) - 骨粗鬆症評価:特に中高年女性では再発予防や骨癒合促進のため強くおすすめします

治療方法

保存療法(骨のずれが少ない場合)

-

麻酔下整復:骨の位置を正しく戻します

-

ギプス固定(約4~6週間):固定中は腫れやしびれに注意しながら経過観察

-

スプリント装具:ギプス除去後は着脱可能な装具で日常生活を再開

-

リハビリテーション:早期から可動域訓練を行い、手首の動きや握力を回復

手術療法(ずれが大きい・関節内骨折の場合)

必要に応じて専門の医療機関にご紹介いたします。

舟状骨骨折

舟状骨骨折は、転倒して手をついた際に起こりやすい、手首の親指側にある舟状骨という骨の骨折です。

特に若い方やスポーツをされる方に多く見られますが、初期には腫れが目立たず「捻挫」と間違われることも少なくありません。

舟状骨は血流が乏しい部分があるため、放置すると骨がくっつかない偽関節となり、手首の変形や長引く痛み、可動域制限の原因となることがあります。

そのため、早期診断と適切な治療が大切です。

主な症状

- 手首の親指側(橈側)に痛みや腫れがある

- 手首を動かすと痛みが増す

- 握る、ひねる動作で痛みが強くなる

- 初期には腫れが目立たず、捻挫と間違えられることがある

診断と検査

舟状骨骨折はX線(レントゲン)で写りにくい骨折として知られています。強い痛みがある場合には、骨折が疑われる状態として丁寧に診断します。

- 問診・診察:受傷の経緯や痛みが出る動作を確認します。舟状骨部を押して圧痛の有無を調べます

- X線検査:骨折線やずれの有無を確認します(初期は異常が見えないことがあります)

- CT検査:骨折線や骨の状態を詳しく評価します

(当院ではCT装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

CT検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。) - MRI検査:骨折や血流の有無を早期に評価します(偽関節のリスク予測にも有効です)

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

保存療法(骨のずれが少ない場合)

親指も含めたギプス固定(母指球スパイカ固定)を行います

固定期間は約6週間が目安です

固定中も肩や肘、指の動きは維持するようリハビリを行います

手術療法(ずれが大きい・関節内骨折の場合)

小さな切開でスクリューを用いて骨を固定します

- 利点:固定期間が短く、日常生活やスポーツ復帰が早い傾向

- 注意点:感染や骨癒合不全などのリスクもあるため、適応を慎重に判断します

手根靭帯損傷

手首には、舟状骨を含む8つの小さな手根骨が連なっており、それぞれの骨同士は靭帯で結ばれています。

この靭帯に損傷が生じると、手首の安定性が低下し、痛みや動きの制限が現れることがあります。

原因は、転倒して手をつく、強く手首を打ちつける、スポーツでの衝撃などが多いです。受傷直後は腫れや痛みが見られますが、時間が経っても症状が残ることがあり、見逃されやすいのが特徴です。

主な症状

- 手首の腫れや痛みが続く

- 手首をひねる、つく、持ち上げる動作で痛みが悪化する

- 握力低下や可動域の制限

- 腫れが引いた後も違和感が長く残る

診断と検査

手根靭帯損傷は、通常のX線検査では発見しにくい場合があります。痛みが長引く際には、より精密な検査が必要です。

- 問診・診察:受傷状況、痛みの部位、動作時の症状を確認します

- X線(レントゲン)検査:骨折や骨配列異常の有無を確認(明らかな靭帯断裂で骨間が開く場合もあり)

- CT検査:骨の位置関係や関節面の状態を精密に評価

(当院ではCT装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

CT検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。) - MRI検査:靭帯の損傷や周囲軟部組織の状態を詳細に確認

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

保存療法(軽度〜中等度損傷の場合)

手関節の安静と固定(ギプスまたは装具)

消炎鎮痛薬で炎症と痛みを抑えます

固定後は手関節の安定性回復を目的としたリハビリを行います

手術療法(高度損傷・不安定性が残る場合)

損傷靭帯の修復術や再建術が行われます

必要な場合は適切な医療機関をご紹介します

変形性手関節症

手首の痛みや動かしにくさ、「後ろに手をつくと痛む」といった症状がある場合、手関節に変形が生じている可能性があります。

この状態を変形性手関節症と呼びます。

原因としては、過去の骨折(橈骨遠位端骨折や舟状骨骨折など)の後遺症が多く見られます。また、受傷歴はあるものの「骨折はなかった」と診断された外傷後に徐々に変形が進行する場合や、明らかな外傷歴がなく発症するケースもあります。

主な症状

- 手首の痛み(特に荷重時や後屈動作で悪化)

- 手首の動きが硬くなる、可動域制限

- 手首の腫れや変形

- 握力の低下

- 手をつく、物を持つなどの日常動作で痛みが出る

診断と検査

変形性手関節症は、過去の外傷や靭帯損傷が背景にあることが多いため、詳細な病歴確認と画像診断が重要です。

- 問診・診察:発症時期、過去の外傷歴、症状の経過を確認します

- X線(レントゲン)検査:関節裂隙の狭小化、骨棘、骨の変形を評価します

- CT検査:関節面の変化や変形の程度を詳細に確認します

(当院ではCT装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

CT検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。) - MRI検査:軟骨や靭帯の状態、滑膜炎の有無を確認します

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

保存療法(軽度〜中等度の場合)

- 装具療法:手首の安定性を保ち、痛みを軽減します

- 薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症と痛みをコントロールします

- 理学療法(リハビリ):関節の可動域を保ち、周囲の筋肉を強化して負担を減らします

手術療法(高度損傷・不安定性が残る場合)

必要に応じて連携する医療機関をご紹介いたします。

再生医療(PRP療法)

当院では、変形性手関節症に対してPRP(多血小板血漿)療法を導入しています。

患者様ご自身の血液から血小板を濃縮し、修復に必要な成長因子を豊富に含むPRPを患部に注入することで、軟骨や靭帯の修復促進、炎症の軽減、疼痛改善が期待できます。

- メリット:薬剤を使わないため副作用リスクが少ない/症状の進行抑制や手術回避が期待できる

- デメリット:効果や持続期間には個人差があり、全ての方に有効とは限らない

変形性遠位橈尺関節症

「ドアノブを回すと手首が痛い」、「手をつくと小指側の手首に痛みが出る」、「小指側の手首の骨が出っ張ってきた」といった症状がある場合、変形性遠位橈尺関節症(DRUJ OA)が疑われます。

前腕は、橈骨と尺骨という2本の骨からなり、その先端部分(遠位端)が遠位橈尺関節を形成しています。この関節は手首の回内・回外運動(手のひらを表裏に返す動き)に重要な役割を果たします。ここに変形が生じると、痛みや可動域の制限が現れ、日常生活に支障が出ることがあります。

主な症状

- ドアノブを回す動作で手首が痛む

- 手をつくと小指側の手首に痛みが出る

- 小指側の手首の骨が出っ張ってきた

- 手首の回内・回外動作が制限される

- 握力低下

診断と検査

変形性遠位橈尺関節症は、外傷歴(橈骨遠位端骨折や尺骨突き上げ症候群など)が背景にあることが多いため、詳細な病歴と画像診断が重要です。

- 問診・診察:痛みの部位、発症時期、日常生活での制限を確認します

- X線(レントゲン)検査:関節裂隙の狭小化、骨棘形成、尺骨の突出の有無を評価します

- CT検査:骨の変形、関節面の状態を立体的に確認します

(当院ではCT装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

CT検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。) - MRI検査:滑膜炎や周囲靭帯、軟骨の状態を確認します

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

保存療法(軽度〜中等度の場合)

- 装具療法:手首の安定性を保つ装具で、日常生活の痛みを軽減します

- 薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症と痛みをコントロールします

- 注射療法:関節内ヒアルロン酸注射で炎症を軽減し、動きを改善します

再生医療(PRP療法)

当院では、変形性遠位橈尺関節症に対してPRP(多血小板血漿)療法を取り入れています。

患者様ご自身の血液から抽出した血小板を患部に注入することで、炎症を抑え、組織修復や疼痛軽減を促す効果が期待できます。

効果や持続期間には個人差がありますが、手術を回避したい方や早期改善を希望される方に選択肢となります。

手術療法(高度変形・保存療法で改善しない場合)

尺骨短縮術/Darrach法/Sauvé-Kapandji法など、変形と症状に応じた手術が検討されます

有鉤骨鉤骨折

有鉤骨鉤骨折は、手首と手のひらの境目にある突起部分(有鉤骨鉤)が折れる骨折です。

スポーツでの衝撃や転倒、手をついた際の強い負荷などが原因で発症します。

症状としては、物を握ったときや手をついたときに痛みが出るのが特徴です。

ゴルフ、野球、ラケット競技など手首や手のひらに負荷がかかるスポーツで多く見られます。

主な症状

-

握る動作で手首〜手のひらに痛み

-

手をついたときの痛み

-

手のひらの小指側に圧痛

-

握力低下

-

指のしびれ(尺骨神経の圧迫による)

診断と検査

有鉤骨鉤骨折は、通常のX線では見落とされやすい骨折の一つです。疑いがある場合は、より詳しい画像検査が必要となります。

- 問診・診察:受傷時の状況、痛みの部位と動作を確認します

- X線(レントゲン)検査:有鉤骨鉤を写し出す特別な角度で撮影します

- CT検査:骨折線や骨片の位置を立体的に評価します

(当院ではCT装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

CT検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。) - MRI検査:骨折部や周囲軟部組織、神経への影響を確認します

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

保存療法

ギプスまたは装具固定:6〜12週間安静を保ち、骨の癒合を待ちます

痛みが軽減してきたら徐々に可動域訓練を開始

スポーツや重労働は骨癒合が確認できるまで制限します

手術療法(早期復帰希望・症状強い場合)

- 骨片摘出術:スポーツ選手や職業上早期復帰が必要な方で選択されることがあります

- 注意点:握力低下や瘢痕化、神経・腱損傷などのリスクがあるため、適応を慎重に判断します

尺骨突き上げ症候群

尺骨突き上げ症候群は、前腕の尺骨と手首の手根骨が衝突し、軟骨を損傷したり関節に炎症が生じる疾患です。

日常生活のなかで、ドアノブを回す、雑巾を絞る、手首を強くひねる動作などで痛みが出やすく、必ずしも外傷がきっかけとは限りません。

明らかな怪我がなくても小指側の手首に痛みがある場合は、この疾患の可能性があるため、早めの受診が推奨されます。

主な症状

- ドアノブを回すと痛い

- 雑巾を絞る、フライパンを持つ動作で痛み

- 小指側の手首に腫れや違和感

- 手首の可動域制限

- 握力低下

診断と検査

尺骨突き上げ症候群は、関節構造や靭帯・軟骨の損傷状態を確認することが重要です。

- 問診・診察:痛みが出る動作や日常生活での支障を確認します

- X線(レントゲン)検査:尺骨の突き上げ度合い(尺骨突き上げ比)を評価

- MRI検査:軟骨損傷や炎症の状態を確認

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。) - CT検査(必要時):骨の形状や衝突の程度を立体的に評価

(当院ではCT装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

CT検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

保存療法(軽度〜中等度の場合)

- 装具療法:手首の小指側への負荷を軽減する装具を使用します

- 薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症や疼痛を抑えます

- 理学療法:前腕〜手首の安定性を高める運動療法を行います

再生医療(PRP療法)

当院では保存療法で改善が難しい場合に、PRP(多血小板血漿)療法を導入しています。

自己血液由来の成長因子を患部に注入し、炎症軽減や組織修復促進を期待します。

効果や持続には個人差がありますが、手術を回避したい方にも有用な選択肢です。

手術療法(保存療法で改善が見られない場合)

尺骨短縮術や関節鏡下手術など、症状の程度と構造変化に応じて適応が検討されます

当院では手術は行っておらず、必要に応じて連携医療機関へご紹介します

ガングリオン

ガングリオンは、関節や靭帯の周囲にある軟部組織が破綻し、内部に関節液や滑液が溜まって嚢胞(袋状の腫瘤)を形成する良性の腫瘤です。

ガングリオンは、関節や靭帯の周囲にある軟部組織が破綻し、内部に関節液や滑液が溜まって嚢胞(袋状の腫瘤)を形成する良性の腫瘤です。

手首の甲側にできることが多く、特に若い女性に多く見られますが、掌側や指、足にも発生することがあります。

手首を内側に曲げたときに痛みが出たり、腫瘤が目立つようになる場合があります。痛みがない場合も多く、偶然見つかることもあります。

主な症状

-

手首や指の付け根にしこり(腫瘤)ができる

-

手首を動かすとしこりの大きさが変わることがある

-

腫瘤を押すと圧痛がある場合もある

-

神経圧迫によるしびれや感覚異常(まれに発生)

-

腫瘤部位に動かしづらさや違和感

診断と検査

ガングリオンは良性の腫瘤ですが、他の腫瘤性病変や腫瘍との鑑別が必要です。

しこりの部位、経過、痛みの有無を確認します

- 触診:弾性のあるしこりか、可動性や圧痛を確認します

- エコー(超音波)検査:内容物の性状や神経・血管との位置関係を確認します

- MRI検査(必要時):内部構造や周囲組織との関係をより詳しく評価します

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

痛みや神経症状がなく、日常生活に支障がない場合は経過観察で問題ありません

保存療法(症状がある場合)

- 穿刺吸引:内部の液体を吸引して腫瘤を縮小

- ステロイド注射:再発防止のために行う場合があります

繰り返し再発する場合もあるため、生活への影響が少なければ無処置で経過観察することもあります

手術療法(保存療法で改善しない場合)

再発を繰り返す場合や、神経圧迫など強い症状がある場合に手術で嚢胞を摘出します