このような症状はありませんか?

- 慢性的な強い肩凝りが続いている

- 両肩、またはどちらか一方の肩に痛みがある

- 肩を急に動かすと痛みが走る

- 安静時にも肩や腕がズキズキと痛む

- 肩の痛みで夜中に目が覚めてしまう

- 衣服の着脱時に肩に痛みを感じる

- 肩から背中にかけて広い範囲で痛みがある

- 腕を上げるのがつらい

- 肩をうまく回せない

- 肩を少し動かしただけで脱臼してしまう など

こうした症状は、肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)や腱板損傷、石灰沈着性腱板炎、肩関節脱臼、インピンジメント症候群など多くの肩の病気でみられる症状です。

症状が続く場合や、動かすたびに強い痛みが出る場合は、悪化や可動域制限を防ぐためにも早期の診察をおすすめします。

肩の痛みを引き起こす代表的な疾患

四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)

四十肩・五十肩は、中高年層に多く見られる肩の不調で、正式には「肩関節周囲炎」と呼ばれます。肩の関節や周囲の組織に炎症が起こることで、痛みや動かしづらさが現れるのが特徴です。

四十肩・五十肩は、中高年層に多く見られる肩の不調で、正式には「肩関節周囲炎」と呼ばれます。肩の関節や周囲の組織に炎症が起こることで、痛みや動かしづらさが現れるのが特徴です。

主な症状

- 安静時にも肩に痛みを感じる

- 腕が上がらず、洗髪や着替えが困難になる

- 夜間の痛みで目が覚める

- 肩の動かせる範囲(可動域)が徐々に狭くなる

- 無理に動かすと鋭い痛みが出る

四十肩・五十肩は炎症期 → 拘縮期 → 回復期の順で進行するため、時期に応じた治療が大切です。

肩関節前方不安定症

肩関節前方不安定症とは、肩の前方部分の靱帯や関節包が緩むことで、関節が不安定になる状態です。肩が外れかける「亜脱臼」や完全に外れてしまう「脱臼」が繰り返し起こるようになります。服を着る、手を背中に回すといった日常的な動きでも脱臼が起きることがあり、強い痛みとともに日常生活に大きな支障をきたします。

診断には、触診や動きの確認を行い、必要に応じてX線(レントゲン)検査で骨に異常がないかを確認します。

主な症状

- 腕を背中側へ動かすと肩が抜けそうになる感覚

- 実際に亜脱臼や脱臼が繰り返し起こる

- 寝返りの動作で肩がずれて痛みが走る

- 肩の不安定感から、動かすことが怖くなる

肩関節前方不安定症の検査

- 問診・触診:脱臼や亜脱臼の既往、発症時の状況を確認します。

- 徒手検査:肩を一定の方向に動かして、不安定性や再現性を確認します。

- X線(レントゲン)検査:骨の形態や骨折、脱臼による損傷の有無を確認します。

- MRI検査(必要に応じて):靱帯や関節唇の損傷の有無を詳細に評価します。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

肩関節前方不安定症の治療

当院では、保存療法を中心に治療を行いますが、反復性の脱臼が続く場合には手術適応となることもあります。

保存療法

- 薬物療法:痛みや炎症を抑える薬を使用します。

- 理学療法(リハビリ):理学療法士による筋力強化(特に肩関節周囲筋、肩甲帯の安定化筋)を行い、不安定性を軽減します。

- 生活指導:脱臼を誘発しやすい動作や姿勢を避けるアドバイスを行います。

手術について

脱臼が頻発する場合や、スポーツ復帰を目指す場合には手術が検討されます。

当院では手術は行っていませんが、必要に応じて連携する医療機関をご紹介します。

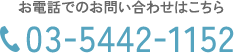

肩腱板断裂

腱板は、肩関節を取り囲む4つの筋肉(棘上筋・棘下筋・肩甲下筋・小円筋)の総称で、肩の安定性と動きを支える重要な組織です。

腱板は、肩関節を取り囲む4つの筋肉(棘上筋・棘下筋・肩甲下筋・小円筋)の総称で、肩の安定性と動きを支える重要な組織です。

腱板が断裂すると、肩の痛みや可動域の制限が現れ、腕を思うように上げられなくなります。

原因としては、転倒や打撲などの外傷のほか、加齢や使いすぎ、小さな損傷の積み重ねでも起こります。中高年に多く、四十肩・五十肩の診察中に偶然見つかることも少なくありません。

主な症状

- 夜間に肩の痛みで目が覚める

- 腕を上げようとすると痛みで動かせない

- 棚の上の物を取る、洗髪、着替えなど日常動作で強い痛み

- 手を背中に回す動作で鋭い痛み

- 放置すると肩の筋力低下、可動域制限が進むこともある

肩腱板断裂の検査

- 問診・診察:発症の経緯や動作時の痛み、夜間痛の有無を確認します。

- 徒手検査:肩の可動域や筋力を評価します。

- X線(レントゲン)検査:骨の形態変化や肩峰の形を確認します。

- エコー検査:腱板の断裂の有無や炎症をリアルタイムで確認します。

- MRI検査:断裂の範囲、腱板の状態、筋肉の萎縮や脂肪変性の有無を詳しく評価します。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

肩腱板断裂の治療

当院では、断裂の大きさや症状の程度、生活への影響を考慮し、保存療法を中心に行います。

保存療法

- 薬物療法:消炎鎮痛薬や湿布で痛みや炎症を軽減します。

- 理学療法(リハビリ):理学療法士による可動域訓練、肩甲骨周囲筋・三角筋などの補強で機能維持を図ります。

- 注射療法:痛みが強い場合は、関節内や腱板周囲へのステロイド注射を行うことがあります。

手術について

大きな断裂や症状が強く日常生活に支障がある場合は手術が検討されます。

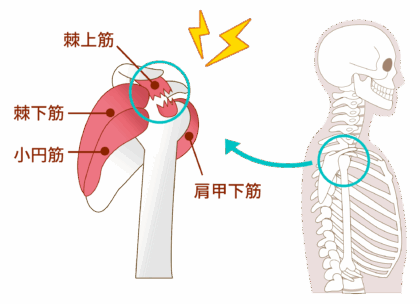

肩石灰性腱炎(石灰沈着性腱板炎)

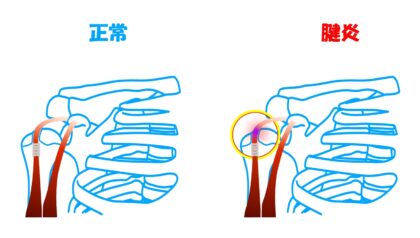

肩石灰性腱炎(石灰沈着性腱板炎)は、肩関節の腱板にリン酸カルシウムの結晶(石灰)が沈着し、炎症や強い痛みを引き起こす病気です。

肩石灰性腱炎(石灰沈着性腱板炎)は、肩関節の腱板にリン酸カルシウムの結晶(石灰)が沈着し、炎症や強い痛みを引き起こす病気です。

特に40〜50代の女性に多く見られますが、男性にも発症します。石灰がなぜ沈着するかははっきり解明されていませんが、腱板の微細な損傷や血流低下、代謝異常が関係していると考えられています。

石灰は急に沈着することもあれば、長期間かけてゆっくりと蓄積する場合もあります。症状は急性期と慢性期で異なり、急性期では激しい痛み、慢性期では鈍痛や動作時痛が主体となります。

主な症状

- 肩を動かした瞬間に鋭い痛みが走る

- 腕を持ち上げる動作や背中に回す動作が困難

- 洗髪、ヘアセット、洗濯物を干すなど、肩を上げる動作で痛みが増す

- 安静時や夜間にも痛みがあり、眠れないことがある

- 慢性化すると肩や腕の鈍い痛み、引っかかり感が持続

肩石灰性腱炎の検査

症状が似ている腱板損傷や四十肩との鑑別が重要です。

問診・診察

発症時期や動作時の痛み、夜間痛の有無、肩の可動域を丁寧に確認します。

X線(レントゲン)検査

石灰沈着の有無と大きさ、位置を確認する基本的かつ有効な検査です。

エコー検査

石灰沈着の位置、炎症の程度をリアルタイムで確認できます。注射治療の際のガイドにも有用です。

MRI検査(必要に応じて)

腱板の損傷や周囲の炎症状態を評価します。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

肩石灰性腱炎の治療

治療は症状の程度や病期に応じて選択します。当院では、保存療法を中心に、症状の改善と再発予防を目指します。

保存療法

薬物療法

消炎鎮痛薬で炎症と痛みを軽減します。

理学療法(リハビリ)

炎症が落ち着いた後、肩の可動域を回復させるためのストレッチや筋力強化を行います。

注射療法

- 関節内注射・腱板周囲注射:痛みが強い場合は、ステロイド注射で炎症を抑えます。

- ハイドロリリース:石灰沈着や炎症によって硬くなった組織の癒着を改善し、肩の動きをスムーズにします。

肩インピンジメント症候群

インピンジメント症候群は、肩を上げる動作で肩峰(肩甲骨の一部)と上腕骨頭の間にある腱板や滑液包が挟まり(インピンジ=衝突)、炎症や痛みを起こす病気です。

スポーツ選手や腕を頻繁に使う職業の方に多く、野球、テニス、水泳、バレーボール、塗装作業や大工仕事などで発症しやすいとされています。

主な症状

- 腕を横から上げると肩の上部に痛みが走る

- 肩を動かす範囲が狭くなる(特に肩の外転・挙上動作)

- 洗髪や着替えなど、日常動作で痛みを感じる

- 夜間痛があり、横向きで寝られない

- 放置すると腱板損傷へ進行する場合がある

インピンジメント症候群の検査

問診・診察

痛みが出る動作や日常生活での支障を確認します。特に「ペインフルアークサイン」(肩を横から上げると60〜120度の間で痛みが強くなる)や、「インピンジメントサイン」で診断を補助します。

X線(レントゲン)検査

肩峰の形態や骨棘の有無、肩峰下腔の狭窄などを確認します。

エコー検査

腱板や滑液包の炎症、腱板損傷の有無をリアルタイムで評価します。

MRI検査(必要に応じて)

腱板損傷や滑液包炎、肩峰形態などを詳しく確認します。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

インピンジメント症候群の治療

当院では、保存療法を中心に症状改善と再発予防を行います。

保存療法

- 薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症や痛みを抑えます。

- 理学療法(リハビリ):理学療法士が肩甲骨周囲筋やローテーターカフ(腱板筋群)の機能改善、姿勢矯正を行い、衝突を起こしにくい肩の動きを作ります。

注射療法

- 肩峰下滑液包内注射:痛みが強い場合は、ステロイド注射で炎症を抑えます。

- ハイドロリリース:癒着や滑走不全がある場合、動きを改善し痛みを軽減します。

手術について

保存療法で改善が得られず、痛みや機能障害が強い場合には、専門医療機関で手術が検討されます。

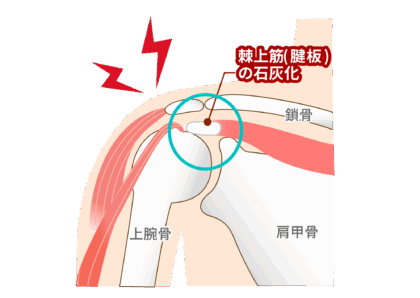

変形性肩関節症

変形性肩関節症は、肩関節の軟骨がすり減り、関節の形態が変化することで痛みや可動域制限を引き起こす病気です。

変形性肩関節症は、肩関節の軟骨がすり減り、関節の形態が変化することで痛みや可動域制限を引き起こす病気です。

加齢や外傷、反復する負荷が原因となることが多く、特に高齢者に多く見られます。腱板断裂や外傷後に発症する「続発性肩関節症」もあります。

主な症状

- 肩の鈍い痛みが続く

- 肩の動きが硬くなり、可動域が制限される

- 夜間痛で眠れないことがある

- 腕を上げる、後ろに回す動作で痛みが増す

- 症状が進行すると日常生活動作(洗髪・着替えなど)が困難になる

変形性肩関節症の検査

- 問診・診察:発症の経緯、動作時痛や可動域制限の程度を確認します。

- X線検査:関節の狭小化、骨棘形成、骨の変形を確認します。

- エコー検査:関節内や周囲組織の炎症の有無を評価します。

- MRI検査(必要に応じて):腱板損傷や関節唇損傷など他の病変を評価します。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

変形性肩関節症の治療

当院では保存療法を中心に治療を行い、症状の緩和と機能維持を目指します。

保存療法

- 薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症や痛みを抑えます。

- 理学療法(リハビリ):可動域改善や筋力強化、肩甲骨周囲筋の安定化トレーニングを行います。

注射療法

関節内注射:痛みが強い場合にステロイドやヒアルロン酸注射を行う場合があります。

手術について

保存療法で改善が得られない場合には、専門医療機関で人工肩関節置換術などが検討されます。当院では必要に応じて適切な医療機関をご紹介します。

上腕二頭筋長頭腱炎

上腕二頭筋長頭腱炎は、肩の前面にある上腕二頭筋の長頭腱が炎症を起こし、肩の痛みを生じる疾患です。

上腕二頭筋長頭腱炎は、肩の前面にある上腕二頭筋の長頭腱が炎症を起こし、肩の痛みを生じる疾患です。

腕を繰り返し前方や上方に動かす動作が多い人や、腱板損傷と併発する方に多く見られます。

主な症状

- 肩の前面に鋭い痛みがある

- 物を持ち上げる動作や腕を前に伸ばす動作で痛みが増す

- 夜間痛で眠れないことがある

- 腱板損傷やインピンジメント症候群に合併する場合もある

上腕二頭筋長頭腱炎の検査

- 問診・診察:痛みの部位、発症時期、悪化する動作を確認します。

- エコー検査:腱の炎症や腫脹の有無をリアルタイムで確認します。

- MRI検査(必要に応じて):腱板損傷などが合併していないかを評価します。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

上腕二頭筋長頭腱炎の治療

保存療法

- 薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症と痛みを抑えます。

- 物理療法:温熱療法や低周波治療で血流改善と痛みの緩和を行います。

- 理学療法(リハビリ):肩甲骨周囲筋や上腕二頭筋周囲の安定化トレーニングを行います。

注射療法

腱鞘内への局所注射を行い炎症を軽減する場合があります。

肩凝り

肩こりは、首から肩、背中にかけての筋肉が緊張して硬くなり、血流が悪くなることで起こる症状です。多くの方が「肩が重い」「張っている」「こわばっている」と表現します。日本人に非常に多い症状のひとつであり、厚生労働省の調査でも女性の自覚症状の上位に挙げられています。

軽度のうちは「疲れ」と思われがちですが、症状が進行すると張り感だけでなく強い痛み・頭痛・吐き気・めまい・集中力低下を伴うこともあり、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。

肩こりは、首から肩、背中にかけての筋肉が緊張し、こわばった状態を指します。進行すると張り感だけでなく、痛みや頭痛、吐き気を伴うこともあります。

主な原因

- 長時間の同一姿勢:デスクワーク、スマートフォン操作などで首や腕を動かさずに作業することで筋肉が緊張します。

- 姿勢不良:猫背やストレートネックは肩こりを悪化させます。

- 顎や歯のトラブル:噛み合わせの乱れ、顎関節症、ストレスによる歯ぎしりが肩こりの原因になることもあります。

- ストレス:精神的緊張により自律神経のバランスが乱れ、肩こりを悪化させることがあります。

肩甲骨の動きと肩こりの関係

肩甲骨の動きが悪いと、周囲の筋肉に負担がかかり、肩こりが強くなります。肩甲骨の可動域は肩こりの程度を知る目安になります。肩や背中の張り感を感じる方は、一度ご自身の肩甲骨の動きを確認してみましょう。

当院での対応

- 診察・評価:肩こりの原因が単なる筋緊張なのか、頚椎疾患や肩関節疾患など他の病気が隠れていないかを確認します。

- 理学療法(リハビリ):肩甲骨の動きを改善し、正しい姿勢を保てるようにトレーニングを行います。

- 生活指導:姿勢改善、デスク環境の見直し、ストレッチ指導など予防につながるアドバイスを行います。

- ハイドロリリース:筋膜の癒着や動きの制限がある場合は、超音波ガイド下で筋膜の動きを改善する治療を行うことがあります。

肩関節脱臼

強い外力で肩の骨が外れ、繰り返しやすい外傷性疾患

肩関節脱臼は、転倒やスポーツ中の接触などで肩関節に強い外力が加わり、上腕骨の骨頭が関節窩(肩甲骨のくぼみ)から外れてしまう状態です。肩関節は人体の中でも特に可動域が広い反面、構造的に不安定であるため、脱臼が起こりやすい関節です。なかでも前方脱臼が圧倒的に多く、全体の90%以上を占めるとされています。

主な原因

- スポーツ中の転倒や衝突(ラグビー、柔道、サッカー、バスケットボールなど)

- 交通事故や転落

- 骨の脆弱性(高齢者では軽微な転倒でも脱臼することがあります)

主な症状

- 肩の激しい痛み

- 肩の変形(肩が丸みを失い、外観上くぼんで見える)

- 腕を動かせない、動かすと強い痛み

- 神経や血管が圧迫されると、手のしびれや血流障害を伴うこともあります

検査

- X線(レントゲン)検査:脱臼の方向(前方・後方・下方など)や骨折の有無を確認

- CT検査:骨の欠損や骨折の状態を詳細に評価

(当院ではCT装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

CT検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。) - MRI検査:関節唇や靭帯、腱板などの軟部組織損傷を確認

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

1. 徒手整復

麻酔や鎮静下で、外れた上腕骨を正しい位置に戻します。

2. 固定

整復後は三角巾や装具で一定期間固定し、安静を保ちます。

3. リハビリテーション

可動域訓練や筋力強化を行い、再発防止を目指します。特に肩甲骨周囲や回旋筋腱板(ローテーターカフ)のトレーニングが重要です。

4. 手術療法(再発例・反復性脱臼の場合)

若年者やスポーツ選手では再発率が高く、関節唇損傷(バンカート損傷)や骨欠損がある場合には手術が必要になることもあります。関節鏡視下手術により関節唇や靭帯を修復するのが一般的です。

当院での対応

- まずはX線検査で骨折や脱臼の状態を確認し、必要に応じて整復・固定を行います。

- 神経や血管の障害が疑われる場合には、速やかに高次医療機関と連携します。

- 脱臼後はリハビリテーションを通じて肩周囲の筋力を回復させ、再発を防ぐ指導を行います。

- スポーツ復帰に向けて、段階的なリハビリを行います。

肩周囲の骨折

転倒や外傷で起こりやすく、高齢者からスポーツ選手まで幅広く見られる骨折

肩周囲の骨折は、肩関節を構成する上腕骨近位端、鎖骨、肩甲骨などの骨に起こる骨折を指します。日常生活での転倒、交通事故、スポーツ中の強い衝突などが原因となることが多く、特に高齢者では骨粗鬆症によって軽い転倒でも骨折が生じやすくなります。

肩は上肢の運動の中心となる部位であるため、骨折後の機能障害が残ると日常生活に大きな影響を及ぼします。正確な診断と適切な治療、リハビリテーションが非常に重要です。

主な骨折の種類と特徴

上腕骨近位端骨折

- 肩関節を構成する上腕骨の付け根部分の骨折

- 高齢者に多く、転倒して手をついたり、肩から転んだ際に発症

- 強い痛みと腫れ、腕を動かせない、肩が変形して見えるなどの症状

- X線検査で確認し、転位が大きい場合は手術(プレート固定、髄内釘固定など)が必要

鎖骨骨折

- 小児から成人まで幅広く見られる骨折

- 自転車やスポーツ中の転倒、交通事故でよく発症

- 肩や鎖骨の変形、腫れ、皮膚の下に骨が触れるなどの症状

- 多くは保存療法(三角巾固定)で治癒しますが、転位が大きい場合や多発骨折では手術(プレート固定)が必要

肩甲骨骨折

- 強い外力(交通事故や高所からの転落など)によって発症

- 頑丈な骨のため、骨折する場合は強い衝撃を受けていることが多く、合併損傷に注意

- 胸郭や肺の損傷を伴うこともあるため、全身評価が重要

- 手術が必要となるケースは少ないものの、骨折の部位やずれが大きい場合は手術適応

主な症状

- 肩の激しい痛みと腫れ

- 腕を動かせない、または動かすと強い痛み

- 肩の変形や皮下出血

- 神経や血管が障害されると、しびれや血流障害が出る場合もある

検査

- X線(レントゲン)検査:骨折の部位や転位の有無を確認

- CT検査:複雑骨折や手術前の詳細評価に有効

(当院ではCT装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

CT検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。) - MRI検査:骨折に伴う軟部組織(腱板や靭帯)の損傷を確認する場合に使用

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

1. 保存療法

- 軽度の骨折や転位が少ない場合は三角巾や装具で固定

- 固定後は徐々に可動域訓練を開始し、関節拘縮を防止

2. 手術療法

- 骨の転位が大きい、関節面が壊れている、神経や血管を損傷している場合は手術が必要

- プレート固定、髄内釘固定、スクリュー固定などが用いられる

3. リハビリテーション

- 骨癒合を待ちながら、肩や腕の可動域訓練・筋力強化を実施

- 早期から適切にリハビリを始めることで、拘縮や機能障害を防ぎ、日常生活への復帰をスムーズに

当院での対応

- X線検査・エコー検査により骨折の有無や軟部組織損傷を正確に評価します

- 軽度の骨折は保存療法で経過を観察しつつ、リハビリを早期に導入

- 手術が必要な場合には、速やかに高次医療機関と連携し、最適な治療を受けられるようサポートします

- 骨粗鬆症の評価や予防治療も行い、再発防止にも努めています

肩の痛みに対する治療

肩の痛みは、早期の診断と治療が改善への近道です

肩に痛みや違和感がある場合、その背後に何らかの疾患が潜んでいる可能性があります。放置することで症状が悪化し、治療期間が長引いてしまうこともあるため、早めに整形外科を受診することが大切です。痛みは片側だけに現れることもあります。

肩に痛みや違和感がある場合、その背後に何らかの疾患が潜んでいる可能性があります。放置することで症状が悪化し、治療期間が長引いてしまうこともあるため、早めに整形外科を受診することが大切です。痛みは片側だけに現れることもあります。

整形外科では、診察や各種検査を通じて、症状が一過性か、慢性化しているのかを見極めます。そのうえで、診断結果に基づいて適切な治療を行い、症状の改善を図ります。

痛みが強い場合や長く続いている場合には、初期には痛みを和らげる治療を優先し、症状が落ち着いてきた段階で、理学療法士の指導のもと、痛みの原因となっている姿勢や動作の改善に取り組んでいきます。