お子様にこのようなお悩みはありませんか?

小さなお子様は、痛み・しびれ・こわばりなどの不調を感じても、うまく言葉で伝えることができない場合があります。特に幼児や学童期のお子様では、症状を正確に表現できないため、保護者の方が日常生活でのちょっとした変化に気づくことが、整形外科疾患の早期発見・早期治療に直結します。

小さなお子様は、痛み・しびれ・こわばりなどの不調を感じても、うまく言葉で伝えることができない場合があります。特に幼児や学童期のお子様では、症状を正確に表現できないため、保護者の方が日常生活でのちょっとした変化に気づくことが、整形外科疾患の早期発見・早期治療に直結します。

以下のような症状が見られる場合は、放置せずに早めにご相談ください。

- 背骨が曲がっている、姿勢が悪い(猫背など)

- O脚やX脚のように足の形が気になる

- 歩き方に違和感がある、転びやすい

- 夜間に足の痛みを訴える

- 乳児健診で「股関節の開きが悪い」と言われた

- 学校健診で「側弯症の疑い」と指摘された

- 腕を動かさず、触られるのを嫌がる

- 扁平足で土踏まずがない

小児整形外科で扱う主な疾患

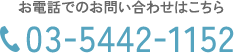

O脚(小児O脚)

小児のO脚とは、両脚をそろえて立ったときに膝の内側が離れてしまい、外側に弧を描くように見える状態を指します。俗に「がに股」と表現されることもあります。乳幼児の多くに見られる現象であり、ほとんどの場合は成長に伴って自然に改善するため「生理的O脚」と呼ばれます。

小児のO脚とは、両脚をそろえて立ったときに膝の内側が離れてしまい、外側に弧を描くように見える状態を指します。俗に「がに股」と表現されることもあります。乳幼児の多くに見られる現象であり、ほとんどの場合は成長に伴って自然に改善するため「生理的O脚」と呼ばれます。

人間の脚の発育は成長段階ごとに変化します。生まれて間もない赤ちゃんはO脚の傾向が強く、2〜3歳頃になると逆にX脚に近い形となり、小学校入学前後には次第に大人と同じようなまっすぐな脚へ移行していきます。そのため、幼少期のO脚はある程度まで正常な発達過程と考えられます。

O脚の主な症状と気づき方

生理的なO脚であれば特に痛みや障害を伴わないことが多いのですが、次のような変化が見られるときには注意が必要です。

- 歩き方に違和感がある、歩幅が不自然

- 転びやすい、よくつまずく

- 膝や足首に負担がかかりやすい

- 長時間歩くと脚の疲れや痛みを訴える

特に乳幼児では自分で症状を言葉にできないため、日常生活を一緒に過ごす保護者の方が「歩き方がおかしい」「両足の形が左右で違う」などの小さな変化に気づくことが、早期発見につながります。

O脚の原因

O脚の大半は成長に伴って自然に改善する生理的O脚ですが、なかには病気が背景にある場合もあります。

- くる病:ビタミンD不足により骨の石灰化が不十分となり、脚の変形をきたす病気

- 骨系統疾患:骨の発育異常によって下肢に変形が生じるもの

- 外傷や成長障害:成長期に膝や脚の骨端線を損傷した場合に変形が残ることもあります

歩き始めたばかりの時期にO脚が強く見られる、年齢が上がっても改善しない、片脚だけが強く変形している、といった場合には一度整形外科での診察を受けることが大切です。

O脚の検査

当院ではまず診察と視診で脚の形や歩行の様子を確認し、必要に応じてX線(レントゲン)検査を行います。

- 脚の軸(下肢アライメント)の評価

- 骨の発育状態や骨端線の確認

- くる病や骨の異常を疑う場合は血液検査を追加

特にO脚が改善しないケースでは、将来的に膝関節への負担が増え、成人後の変形性膝関節症につながるリスクがあるため、正確な評価が欠かせません。

O脚の治療と経過観察

生理的O脚の場合、特別な治療は必要なく、成長を見守るだけで自然に改善します。ただし以下のケースでは対応が必要です。

- 病気が原因のO脚 → 栄養療法(ビタミンD補充など)、基礎疾患の治療

- 変形が強いO脚 → 装具療法による矯正

- 痛みや歩行障害を伴う場合 → 理学療法士によるリハビリや運動療法

保護者の方が心配されることの多い「O脚矯正体操」や「特別な靴」は、医学的な根拠が乏しいことも多く、独自の判断で行うよりは専門医にご相談いただくことをおすすめします。

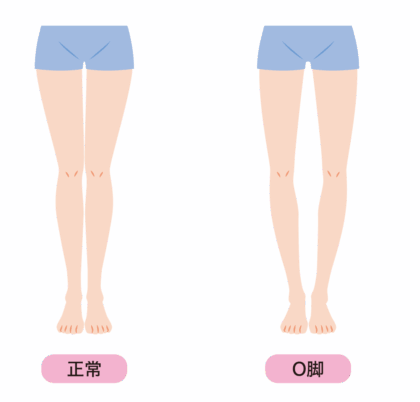

X脚(小児X脚)

X脚とは?

小児のX脚は、両膝が内側に傾き、膝を揃えて立ったときに足首(くるぶし)が離れてしまう状態を指します。見た目がアルファベットの「X」に似ていることから、この名前で呼ばれています。

小児のX脚は、両膝が内側に傾き、膝を揃えて立ったときに足首(くるぶし)が離れてしまう状態を指します。見た目がアルファベットの「X」に似ていることから、この名前で呼ばれています。

子どもの脚の発達は年齢によって形が変化します。乳幼児期はO脚が多く、2〜3歳頃になると逆にX脚傾向となり、7歳頃までに自然に成人の脚の形に近づきます。そのため、7歳頃までのX脚は多くの場合「生理的X脚」として正常範囲と考えられます。

X脚の主な症状と日常でのサイン

生理的X脚では痛みを伴わないことがほとんどですが、次のような変化が見られると注意が必要です。

- 膝を揃えると足首が大きく離れる

- 歩くときに膝が内側に入り、歩行が不自然に見える

- 長時間歩くと膝の内側に痛みを訴える

- よく転ぶ、走り方がぎこちない

成長に伴い自然に改善することが多いものの、痛みや歩行障害を伴う場合は整形外科での評価が必要です。

X脚の原因

子どものX脚は多くが正常な発育過程によるものですが、以下のような原因で異常が残ることもあります。

- 生理的X脚:成長に伴って自然に改善するもの

- くる病:ビタミンD不足による骨の石灰化不全で変形をきたす病気

- 外傷や成長障害:膝や下肢の骨端線損傷後に変形が残る場合

- 肥満:体重の負担により膝の内側に過剰な力がかかり変形が進むこともあります

X脚の検査

当院では、まず視診で下肢の形や歩行を確認し、必要に応じてX線検査(レントゲン検査)を行います。

- 膝関節の角度(大腿骨と脛骨のなす角度)の測定

- 骨の成長状態の確認

- 変形が病的かどうかの鑑別

学校健診などで「X脚が強い」と指摘された場合も、X線検査(レントゲン検査)によって安心できるケースが多くあります。

X脚の治療と経過観察

- 生理的X脚:多くは治療不要。定期的に経過観察を行いながら自然な改善を見守ります。

- 病気が原因の場合:くる病であればビタミンD補充などの基礎疾患治療を行います。

- 変形が強い/痛みがある場合:装具療法で膝の角度を矯正することがあります。

- 歩行に影響がある場合:理学療法士によるリハビリや筋力トレーニングで改善を図ります。

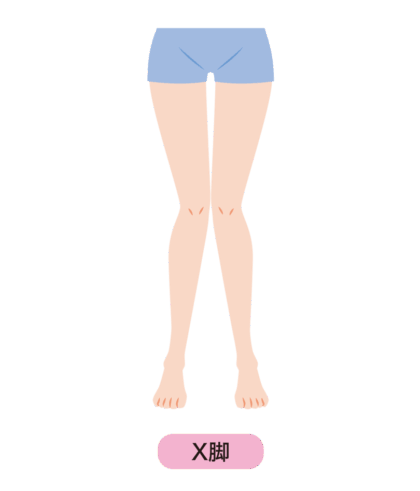

先天性内反足

先天性内反足とは?

先天性内反足とは、生まれつき足首から先が内側に強く曲がり、足裏全体が内向きになってしまう状態を指します。日本では約1,000人に1〜2人の割合で発生するとされ、男児にやや多い傾向があります。両足に起こることもあれば片足だけの場合もあります。

先天性内反足とは、生まれつき足首から先が内側に強く曲がり、足裏全体が内向きになってしまう状態を指します。日本では約1,000人に1〜2人の割合で発生するとされ、男児にやや多い傾向があります。両足に起こることもあれば片足だけの場合もあります。

放置すると足が変形したまま固まってしまい、歩行や運動に大きな支障をきたすため、乳児期の早期治療が非常に重要です。

主な症状と特徴

- 新生児期から足が内側に強くねじれている

- 足の甲が内側を向いてしまい、つま先が内側へ傾いている

- 足首や足の動きが制限されている

- 足底が正常に地面に接しないため、歩行が不安定になりやすい

保護者の方は出産直後や乳児健診の際に「足の形がおかしい」と指摘されて気づくことが多いです。

原因

先天性内反足の原因は完全には解明されていませんが、以下のような要因が関与すると考えられています。

- 遺伝的要因(家族内発症が見られることもある)

- 胎内での足の位置や姿勢の影響

- 骨や関節、靭帯の発育異常

検査と診断

診断は出生直後の身体診察で可能です。さらに、X線検査(レントゲン)や超音波検査を行い、足関節や骨の位置・形成状態を確認します。

- どの程度足がねじれているか

- 筋肉や靭帯の柔らかさ

- 骨の成長に異常がないか

これらを評価し、治療方針を決定します。

治療方法

先天性内反足は早期治療が鍵です。特に生後すぐの柔軟な時期に始めると、改善の可能性が高まります。

矯正ギプス療法(ポンセティ法)

足を徐々に正しい方向へ矯正しながら、週ごとにギプスを巻き直して矯正を進める方法。世界的に標準治療とされています。

装具療法

ギプス矯正後に足の位置を維持するために専用の装具を使用します。

手術療法

重度や再発例では、腱や靭帯の調整を行う手術が必要となる場合があります。

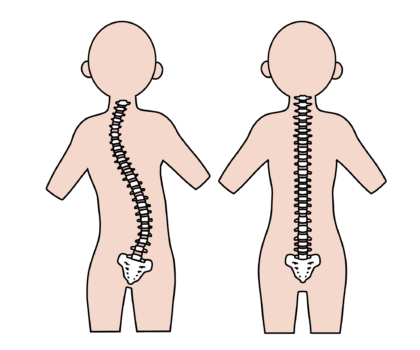

側弯症(小児側弯症)

側弯症とは?

側弯症とは、背骨(脊柱)が左右に弯曲してしまう病気で、成長期の子どもに多く見られます。特に小学校高学年から中学生の女児に多く発症し、学校健診で「側弯症の疑い」と指摘されるケースが増えています。

側弯症とは、背骨(脊柱)が左右に弯曲してしまう病気で、成長期の子どもに多く見られます。特に小学校高学年から中学生の女児に多く発症し、学校健診で「側弯症の疑い」と指摘されるケースが増えています。

背骨の弯曲は「横に曲がる」だけでなく、「ねじれを伴う」ことも多く、進行すると姿勢の異常や見た目の左右差、呼吸機能への影響を及ぼすこともあります。

側弯症の主な症状と日常でのサイン

初期の段階では痛みがないことが多いため、保護者が気づきにくいのが特徴です。以下のようなサインがある場合は注意が必要です。

- 肩の高さが左右で違う

- 腰のくびれが左右非対称

- 背中の片側だけが出っ張っている

- スカートやズボンの丈が左右で違って見える

- 前屈すると背中が片方だけ盛り上がる

こうした変化は成長とともに進行する可能性があるため、早めの受診が勧められます。

側弯症の原因

側弯症にはいくつかの種類があります。

特発性側弯症

最も多く、小児の約80〜85%を占めます。原因ははっきりしていませんが、成長期に急速に進行することがあります。

先天性側弯症

胎児期に背骨の形成に異常があり、生まれつき弯曲している状態。

神経・筋疾患に伴う側弯症

脳性麻痺や筋ジストロフィーなどに合併して起こる場合。

側弯症の検査と診断

診断には、まず診察での視診と前屈テストを行います。学校健診でのスクリーニングもこの方法です。疑いがある場合は、X線検査(レントゲン)で背骨の弯曲の程度(Cobb角)を測定し、進行度を評価します。

- 軽度:Cobb角10〜25度程度

- 中等度:25〜40度程度

- 重度:40度以上

MRI検査が必要になる場合もあり、神経疾患や先天的な骨異常が背景にないかを調べます。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

側弯症の治療

治療方法は弯曲の程度や成長の段階によって異なります。

軽度(10〜25度)

定期的に経過観察。3〜6か月ごとにX線検査で進行を確認。

中等度(25〜40度)

成長期の子どもでは装具療法が有効。専用のコルセットを装着し、進行を防ぎます。

重度(40度以上)

呼吸機能や日常生活に支障が出る可能性があるため、手術療法(脊椎固定術など)が検討されます。

放置した場合のリスク

- 成長とともに背骨の変形が進行する

- 姿勢異常による心理的負担(見た目の左右差)

- 重度になると呼吸機能や心肺機能に影響する可能性

特に思春期は進行が早いため、放置せずに定期的なチェックが重要です。

保護者の方へのアドバイス

成長期の女児に多いため、小学校高学年から中学生の健診結果は必ず確認してください。

側弯症は早期発見と経過観察が非常に重要です。

「姿勢が気になる」「健診で指摘された」という場合は、整形外科での診察をお勧めします。

先天性股関節脱臼

先天性股関節脱臼とは?

先天性股関節脱臼とは、生まれつき股関節が不安定で、大腿骨の骨頭が寛骨臼(股関節の受け皿部分)から外れたり、ずれたりする疾患です。新生児から乳児期にかけて発症しやすく、特に女児に多く(男児の約10倍)見られるのが特徴です。

出生時に明らかな場合もあれば、成長するにつれて歩き方に異常が出て気づかれることもあります。

主な症状と日常でのサイン

以下のようなサインが見られる場合、股関節脱臼を疑う必要があります。

- 歩き始めが遅い

- 歩くときに足を引きずる

- 股関節を動かすと「ポキポキ」と音がする

- 両脚の長さに差がある

- 脚を開いたときに左右差がある(開排制限)

- 乳児健診で「股関節の開きが悪い」と指摘された

これらの変化は保護者が気づくことも多く、早期発見につながります。

発症の原因

原因は一つではなく、複数の要因が関与していると考えられています。

- 遺伝的要因

- 女児に多い(ホルモンの影響が関与している可能性)

- 骨盤位分娩(逆子)

- 初産児や出生体重が大きい場合

- 胎内での姿勢の影響

検査と診断

新生児や乳児の診察では、股関節の可動域をチェックし、脱臼の有無や関節の緩さを評価します。

- 超音波検査:乳児期の診断に有効で、放射線被ばくの心配がありません。

- X線検査(レントゲン):生後6か月以降に股関節の形成状態を評価する際に用いられます。

乳児健診や学校健診で異常を指摘された場合は、整形外科での精密検査が必要です。

治療方法

先天性股関節脱臼の治療は、できるだけ早期に開始することが成功の鍵です。

装具療法(リーメンビューゲル装具など)

股関節を外転位に保持し、関節が自然に安定するのを促します。乳児期の治療成功率は非常に高いです。

牽引療法・ギプス固定

装具療法で改善しない場合に行われることがあります。

手術療法

成長が進んでから発見された場合や重度の例では、観血的整復術などの外科的治療が必要になることもあります。

放置した場合のリスク

治療を行わずに放置すると、股関節の形成不全や脚の長さの差が固定され、歩行障害や将来の変形性股関節症の原因となります。成人してから手術が必要になることもあり、生活の質に大きく影響します。

保護者の方へのアドバイス

乳児健診で「股関節に異常がある」と言われた場合は放置せず、必ず整形外科を受診してください。

股関節脱臼は早期発見・早期治療により、ほとんどが正常な発達に戻ります。

装具治療は数か月以上継続することもありますが、将来の歩行機能を守るために非常に重要です。

ペルテス病

ペルテス病とは?

ペルテス病は、大腿骨の骨頭(股関節の付け根の丸い部分)への血流が一時的に悪くなり、骨の一部が壊死する小児特有の疾患です。成長期の子どもに発症し、特に3〜6歳の男児に多いことが知られています。

壊死した骨は時間の経過とともに修復されますが、適切に治療しないと骨頭が変形したまま治ってしまい、将来的に股関節の機能障害や変形性股関節症を引き起こすリスクがあります。

主な症状

ペルテス病の初期は痛みが軽いため見逃されやすいですが、次のような症状が見られる場合は注意が必要です。

- びっこを引く(跛行)

- 太もも、股関節、膝にかけての痛み

- 運動すると痛みが強くなる

- 関節の動きが制限され、脚を広げにくい

- 脚の長さに左右差が出ることがある

股関節の病気であっても、子どもは「膝が痛い」と訴えることがあり、膝痛の裏に股関節疾患が隠れているケースも少なくありません。

発症の原因

ペルテス病の正確な原因は不明ですが、以下の要因が関与すると考えられています。

- 血流障害:大腿骨頭への血液供給が一時的に途絶える

- 成長期の骨の脆弱性

- 遺伝的素因や体質

- 外傷や過度の運動が誘因となる可能性

検査と診断

診断にはX線検査(レントゲン)が重要です。初期には変化が分かりにくいこともあり、症状が持続する場合はMRIを用いて早期診断を行います。

- X線検査:骨頭の扁平化や骨の透亮像を確認

- MRI検査:早期の骨壊死や血流障害を評価

- 超音波検査:補助的に用いられる場合あり

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

ペルテス病の治療は、年齢・壊死の範囲・進行度によって選択されます。

- 保存療法(特に6歳未満の子どもに多い)

- 装具療法(股関節を外転位に保持し、骨頭が正常な位置で修復されるのを助ける)

- 松葉杖による免荷(体重をかけないようにする)

- リハビリテーションで股関節の可動域を維持

- 手術療法(重度例や年長児の場合)

骨切り術などで骨頭を安定した位置に保持し、変形を予防

放置した場合のリスク

適切に治療されない場合、骨頭が扁平なまま治癒し、以下のようなリスクが残ります。

- 股関節の可動域制限

- 脚長差(左右の足の長さの違い)

- 若年性の変形性股関節症

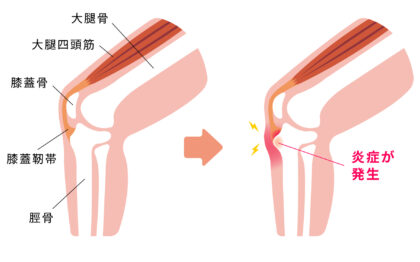

オスグッド病

オスグッド病とは?

オスグッド病は、膝のお皿(膝蓋骨)の下にある脛骨結節という骨が突出し、成長期にスポーツ活動を行う子どもや思春期の学生に多く発症する疾患です。特にサッカー、バスケットボール、バレーボール、陸上競技など、走ったり跳んだりを繰り返すスポーツに取り組む子どもに多く見られます。

オスグッド病は、膝のお皿(膝蓋骨)の下にある脛骨結節という骨が突出し、成長期にスポーツ活動を行う子どもや思春期の学生に多く発症する疾患です。特にサッカー、バスケットボール、バレーボール、陸上競技など、走ったり跳んだりを繰り返すスポーツに取り組む子どもに多く見られます。

成長期は骨がまだ柔らかいため、強い筋肉の牽引力によって脛骨結節が炎症を起こし、痛みや腫れを引き起こします。

主な症状

オスグッド病に特徴的な症状は以下の通りです。

- 膝下(脛骨結節)の部分が腫れて盛り上がる

- 押すと強い痛みがある

- ジャンプやダッシュなどの運動で痛みが悪化する

- 運動を休むと一時的に症状が軽くなるが、再開すると再発する

両側に症状が出ることもありますが、片側だけに見られる場合もあります。

発症しやすい年代と原因

- 発症年齢:10〜15歳の成長期

- 男女差:男児に多いが、近年は女子のスポーツ参加増加に伴い増えている

- 原因:

・ 太ももの前側の筋肉(大腿四頭筋)の繰り返しの牽引

・ 成長期特有の骨の脆弱性

・ 過度な練習や休養不足

検査と診断

診断は問診と身体診察で可能なことが多いですが、必要に応じてX線検査(レントゲン検査)を行い、脛骨結節の骨の変化や炎症の程度を確認します。

- 脛骨結節の突出の有無

- 骨端核(成長軟骨)の分離や不整像

- 他の膝疾患(骨折、骨腫瘍など)の除外

治療方法

オスグッド病は成長期に限られる一過性の疾患であり、多くは成長が落ち着くと自然に改善します。ただし、症状を放置すると長期間痛みが続くことがあるため、適切な対応が必要です。

安静・運動制限

痛みが強い場合は運動を制限し、膝への負担を軽減します。

アイシング・消炎鎮痛剤

運動後に冷却することで炎症を抑えます。

ストレッチ

大腿四頭筋やハムストリングスの柔軟性を高めることで、膝への牽引力を軽減します。

リハビリテーション

理学療法士の指導のもと、ストレッチや筋力トレーニングを行い、再発予防を図ります。

装具・サポーター

膝下にパッドを当てることで、運動時の負担を軽減します。

放置した場合のリスク

- 膝の痛みが長引き、スポーツ活動に支障をきたします

- 脛骨結節が大きく突出したまま残ります

- 大人になってからも膝をつくと痛みが出ることがあります

保護者・指導者へのアドバイス

成長期のスポーツ障害は「練習のしすぎ」によって起こることが多いため、休養をしっかり取ることが大切です。

「痛みを我慢してでも練習する」ことは症状を悪化させるため、早めに受診をおすすめします。

学校の部活動やクラブチームの指導者にも、子どもの症状を共有して練習メニューを調整してもらうと安心です。

成長痛

成長痛とは?

成長痛とは、成長期の子どもに見られる下肢の痛みで、夕方から夜にかけて膝やすね、太ももに痛みを訴えるのが特徴です。翌朝になると症状が消えていることが多く、医学的に明確な病気ではなく「一過性の痛み」と考えられています。

3〜12歳頃の子どもに多く、特に活発に活動する小児に見られる傾向があります。痛みの原因は完全には解明されていませんが、成長に伴う筋肉や骨への負担、精神的要因などが複合的に関与していると考えられています。

成長痛の主な症状

- 夕方から夜にかけて膝や下肢の痛みを訴える

- 両側の脚に出ることが多いが、片側に出る場合もある

- 痛みの強さは日によって変わり、数時間で治まる

- 翌朝には痛みが消え、日常生活や運動には支障がない

成長痛と疑うサイン

成長痛は基本的に心配のいらない症状ですが、以下のような場合は他の疾患が隠れている可能性があります。

- 昼間も痛みが続いている

- 歩行に異常がある(びっこを引く、転びやすいなど)

- 膝や関節に腫れや熱感がある

- 痛みが日ごとに悪化している

- 片足だけに強く出る

これらの症状がある場合は、骨や関節の病気(関節炎、骨腫瘍、感染症など)を否定する必要があるため、整形外科での精査が必要です。

成長痛の原因と考えられている要因

成長痛の正確な原因はまだ解明されていませんが、以下の要因が関連しているとされています。

- 骨や筋肉の急激な成長による負担

- 学校やスポーツでの過度な運動

- 足のアライメント(O脚やX脚など)の影響

- 精神的ストレスや疲労が痛みに影響することもある

検査と診断

X線検査(レントゲン)を行い、骨や関節に異常がないか確認します。

治療と対応

成長痛は自然に改善することが多く、特別な治療は不要です。ただし、痛みが強い場合や繰り返す場合には以下のような対応が有効です。

- 温めたりマッサージすることで筋肉をリラックスさせる

- 就寝前にストレッチを行い、筋肉の柔軟性を高める

- 適度な休養をとり、疲労を溜めすぎない

- 痛みが強い場合は消炎鎮痛剤を使用することもある

放置しても大丈夫?

成長痛自体は時間の経過とともに自然に消失します。大半は中学生頃までに改善し、その後に症状が残ることはほとんどありません。

若木骨折

若木骨折とは?

若木骨折とは、小児特有の柔らかい骨が部分的に曲がる骨折のことを指します。成長期の子どもの骨は大人の骨よりもしなやかで、強い力が加わっても完全に折れず、木の枝を軽く曲げたときのように「しなる」ように損傷するため、この名前が付けられています。

特に前腕(手首の近く)や肘、すね(脛骨)などによく見られます。明らかな変形があっても、骨が折れ切っていないため痛みが軽度なこともあり、保護者が気づかずに放置してしまうことがあります。

主な症状

- 転倒やスポーツ後に手首や腕を痛がる

- 腫れや皮下出血がある

- 腕や脚が曲がって見える

- 明らかな変形があるのに、本人はあまり痛がらないこともある

症状が軽く見えても、実際には骨に損傷があるケースも多いため注意が必要です。

発生しやすい原因

若木骨折は、子どもが活発に動く時期によく発生します。

- 遊具(鉄棒やブランコ)からの落下

- サッカーやバスケットボールなどの接触プレー

- 自転車や走行中の転倒

- 学校や公園での遊び中の怪我

特に手をついて転んだときに手首を骨折するケースが多く見られます。

検査と診断

若木骨折は、外見上の変形や腫れが軽度な場合でも見逃されやすいため、X線検査(レントゲン検査)が不可欠です。

- 骨の曲がり具合や折れ方の確認

- 骨端線(成長線)の損傷の有無を評価

骨端線を損傷した場合、将来的に成長障害や脚の長さの差、変形につながる可能性があるため、特に注意が必要です。

治療方法

若木骨折の治療は、骨折の程度により異なります。

- 軽度の場合:外固定(ギプスやシーネ固定)で自然治癒を待つ

- 変形が強い場合:徒手整復(骨を元の位置に戻す処置)を行ったうえでギプス固定

- 骨端線損傷がある場合:厳重な経過観察が必要で、場合によっては手術が検討されることもある

子どもの骨は治癒力が高いため、正しく治療すれば数週間から数か月で改善することが多いです。

保護者の方へのアドバイス

- 子どもが転倒後に「少し痛い」と言っていても、腫れや変形があれば整形外科の受診をおすすめします。

- レントゲンで骨折がはっきりしない場合でも、症状が強ければ固定を行うことがあります。

- 子どもの骨折は早く治りやすい反面、成長への影響を残さないために慎重な観察が必要です。

低身長に対する治療を行っています

子どもの低身長とは?

低身長とは、同年齢・同性の子どもの平均身長と比べて著しく低い状態を指します。成長には個人差があるため「単に背が低い」だけでは治療対象にならないこともありますが、成長曲線から外れて身長が伸びない場合や、年齢に対して身長の伸びが遅れている場合には医学的評価が必要です。

低身長とは、同年齢・同性の子どもの平均身長と比べて著しく低い状態を指します。成長には個人差があるため「単に背が低い」だけでは治療対象にならないこともありますが、成長曲線から外れて身長が伸びない場合や、年齢に対して身長の伸びが遅れている場合には医学的評価が必要です。

低身長には「体質性(遺伝や個人差によるもの)」と「病気が原因のもの」があり、特に成長ホルモン分泌不全性低身長症などが見つかった場合には治療が有効です。

成長ホルモン補充療法

成長ホルモンは脳下垂体から分泌され、骨端線の軟骨を刺激して骨を伸ばす働きを持ちます。これが不足すると、十分に身長が伸びず低身長の原因となります。

成長ホルモンが不足している場合

成長ホルモン注射を行い、不足分を補うことで骨や軟骨の発達を促進します。

治療の時期

骨が伸びる「成長期」に限られるため、できるだけ早期に治療を開始することが重要です。

効果

適切に治療を行うことで、年間の身長増加が通常よりも明らかに改善するケースが多くあります。

その他の治療と補助療法

必要に応じて、成長ホルモン補充療法に加えて以下の対応を組み合わせることがあります。

- 内服薬・注射による成長スピードの調整

- 亜鉛やビタミンDなどの栄養補助

- 栄養バランスの見直しや生活習慣改善の指導

これにより、より効果的に成長をサポートすることが可能です。

保険診療と自費診療について

当院での低身長治療は、原因によって保険適応か自費診療かが異なります。

成長ホルモン分泌不全性低身長症

保険が適応されます。

それ以外の低身長症(体質性・家族性など)

原則として自費診療となります。

初診時には診察・各種検査を行い、原因を詳しく評価した上で治療方針をご説明いたします。

検査について

低身長の原因を明らかにするため、以下のような検査を行います。

X線検査(手の骨年齢の確認)

骨の成熟度を評価し、将来の身長予測に役立ちます。

血液検査

成長ホルモンや甲状腺ホルモンなどの分泌状態を調べます。

負荷試験

成長ホルモンの分泌能を確認するための検査です。

保護者の方へのアドバイス

「背が低いのは体質だから」と思い込まず、気になる場合は早めに専門医へご相談ください。

成長ホルモン治療は、開始時期が早いほど効果が期待できます。

成長期を過ぎて骨端線が閉じると、治療の効果は期待できなくなるため、適切なタイミングでの受診が非常に大切です。

当院の特徴

- X線検査を用いた正確な診断

- 理学療法士によるリハビリテーション

- 白金高輪駅から徒歩圏内、港区・品川区・目黒区からも通いやすい立地

「子供の身長が回りの子供より低い」「できることなら少しでも子供の身長を伸ばしたい」「学校健診で側弯症を指摘された」という保護者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

「子供の身長が回りの子供より低い」「できることなら少しでも子供の身長を伸ばしたい」「学校健診で側弯症を指摘された」という保護者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。