骨粗鬆症について

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)は、骨の中に含まれるカルシウムやコラーゲンなどの成分が減少し、骨の密度(骨密度)や質が低下することで、骨がもろくなり骨折しやすくなる病気です。

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)は、骨の中に含まれるカルシウムやコラーゲンなどの成分が減少し、骨の密度(骨密度)や質が低下することで、骨がもろくなり骨折しやすくなる病気です。

女性に多い理由と発症のタイミング

年齢を重ねると誰でも骨密度は低下していきますが、特に女性は更年期以降、女性ホルモン(エストロゲン)の急激な減少により骨密度が著しく減少します。そのため、骨粗鬆症の患者様の約8割が女性で、更年期や閉経後に発症するリスクが高いことが知られています。

骨粗鬆症の危険性

骨が脆くなると、軽い転倒やくしゃみ、尻もち程度の衝撃でも骨折するリスクがあります。なかでも背骨(脊椎)が自重を支えきれずにつぶれてしまう「圧迫骨折」は、骨粗鬆症によりよく見られる重大な合併症です。

圧迫骨折は、強い痛みや運動制限、歩行困難を引き起こすだけでなく、寝たきりや要介護状態のきっかけとなることもあり、早期の診断・予防が非常に重要です。

気づかないうちに骨折していることも

骨粗鬆症は進行しても痛みなどの自覚症状がほとんどなく、知らないうちに骨折が起こっていることもあります。例えば以下のような変化に気づいたとき、すでに骨折していたというケースも少なくありません。

- 背中や腰が曲がってきた

- 身長が2~4cm以上縮んできた

- 背中や腰に慢性的な鈍い痛みがある

姿勢の変化とQOLへの影響

骨が変形すると、姿勢が崩れて背中や膝が曲がりやすくなり、生活の質(QOL)が大きく低下します。

研究では、以下のような影響が報告されています。

- 身長が4cm以上縮むと、QOLの明らかな低下につながる

- 重心が5cm以上前方にずれると、転倒のリスクが約2.5倍に上昇

このようなリスクを防ぐためにも、骨粗鬆症は「骨が折れる前」の早期発見と予防が何よりも重要です。

骨粗鬆症の原因

1. 女性ホルモン(エストロゲン)の減少

骨粗鬆症の最も大きな要因の一つが、女性ホルモン(エストロゲン)の急激な減少です。特に閉経後の女性では、このホルモンの分泌が減ることで、骨の新陳代謝のバランスが崩れ、骨吸収が進みやすくなります。その結果、骨密度が低下し、骨粗鬆症の発症リスクが高まるのです。

2. 生活習慣の乱れ

以下のような日常生活の中の習慣も、骨を弱くする原因になります。

- 栄養が偏った食事(カルシウム・ビタミンD・たんぱく質不足)

- 極端なダイエット

- アルコールの過剰摂取

- 喫煙

- 運動不足(特に体重を支える下半身の筋力低下)

こうした習慣が続くと、若年層でも骨密度が低下し、将来的に骨粗鬆症を発症するリスクが高くなります。

3. 他の疾患による「続発性骨粗鬆症」

特定の病気や薬剤が原因で発症するタイプの骨粗鬆症は、「続発性骨粗鬆症」と呼ばれます。以下のような例が挙げられます。

- 糖尿病:インスリンの働きが骨形成に影響

- 慢性腎不全:カルシウム・リンの代謝異常

- 関節リウマチ:炎症と薬の影響による骨量減少

- 甲状腺機能亢進症:骨代謝の亢進

また、これらの病気の治療に用いられるステロイド薬(副腎皮質ホルモン)を長期間使用している方も、骨の脆弱化が進行しやすいため注意が必要です。

女性ホルモンと骨粗鬆症の関係

女性の体内では、女性ホルモンの一つであるエストロゲンが、骨の形成と代謝に深く関わっています。エストロゲンには骨の破壊(骨吸収)を抑え、骨の形成を促進する働きがあり、骨密度や骨の質を保つために欠かせない存在です。

閉経に伴うホルモン低下と骨密度の減少

女性は更年期に差し掛かるとエストロゲンの分泌が不安定になり、閉経を迎えると急激にその分泌量が減少します。これにより、骨のバランスが崩れ、骨密度が急激に低下しやすくなるため、骨粗鬆症のリスクが一気に高まります。

日本人女性の約半数が骨粗鬆症に

実際に、日本人女性の約2人に1人が60代で骨粗鬆症を発症しており、70代以上では3人に2人が骨粗鬆症と診断されるといわれています。特に背骨の骨折(圧迫骨折)は気づかないうちに進行することも多く、「身長が縮んだ」「背中が丸くなった」ことから骨折が判明するケースも少なくありません。

骨粗鬆症は予防・治療が可能です

骨粗鬆症は年齢とともに避けられない変化ではありますが、適切な予防と治療で進行を遅らせたり、骨折リスクを軽減したりすることが可能です。

閉経の平均年齢である50歳前後の方は、まだ症状がない段階でも一度骨密度検査を受けることをおすすめします。検査結果に応じて、栄養指導・運動療法・薬物療法などを組み合わせた予防的ケアを行うことが、将来的な骨折や寝たきりのリスクを減らす第一歩となります。

骨粗鬆症の診断

骨粗鬆症は「自覚症状がないまま進行することが多い疾患」であり、早期診断が非常に重要です。当院では、患者様の状態を総合的に評価し、適切な検査を組み合わせて診断を行っています。

まずは問診にて、以下のような内容を詳しくお伺いします。

- 現在の症状(背中や腰の痛み、身長の低下など)

- 過去の骨折歴や手術歴

- 家族に骨粗鬆症の方がいるか

- 持病(糖尿病・リウマチ・腎臓病など)の有無

- ステロイド薬や利尿薬などの服用状況

- 閉経の有無(女性の場合)

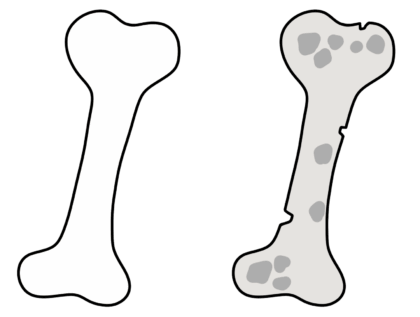

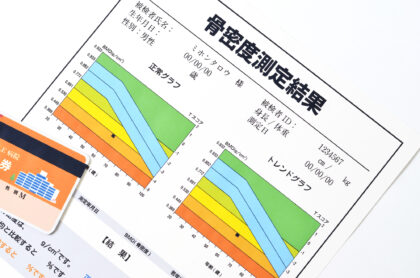

骨密度検査(DEXA法)

診断の中心となるのが骨密度検査(DEXA法)です。当院では腰椎や大腿骨で測定を行い、骨粗鬆症の診断基準に基づいた正確な評価を実施しています。骨密度の結果は「YAM(若年成人平均値)との比較」で示され、70%未満で骨粗鬆症と診断されます。

診断の中心となるのが骨密度検査(DEXA法)です。当院では腰椎や大腿骨で測定を行い、骨粗鬆症の診断基準に基づいた正確な評価を実施しています。骨密度の結果は「YAM(若年成人平均値)との比較」で示され、70%未満で骨粗鬆症と診断されます。

DEXA法とは?

骨粗鬆症診断の「ゴールドスタンダード」とされる方法です。手首や踵の簡易測定ではなく、実際に骨折リスクの高い腰椎と大腿骨を直接測定できるため、精度が非常に高いのが特徴です。

- 検査時間:10分程度で終了し、痛みもありません。

- 推奨対象:閉経後の女性、65歳以上の方、過去に骨折したことがある方、ステロイド薬を長期使用している方など。

X線(レントゲン)検査

脊椎や股関節の骨の変形や、圧迫骨折の有無を確認するため、X線撮影を行います。 背中や腰の痛みがある方には、無症候性の圧迫骨折がすでに生じていることも多く、画像診断は非常に重要です。

血液・尿検査

骨代謝に関与する以下の項目を測定し、骨の吸収や形成のバランスを把握します。

- カルシウム、リン、ALP(骨型アルカリホスファターゼ)

- ビタミンD濃度

- 骨代謝マーカー(TRACP-5b、P1NPなど)

- 腎機能、甲状腺・副甲状腺ホルモン値 など

これにより、続発性骨粗鬆症(他の疾患や薬剤によって生じる骨粗鬆症)かどうかの鑑別も可能です。

骨折から発見されることも

転倒や軽微な衝撃で骨折して来院された方の場合、骨粗鬆症による「脆弱性骨折」であるかの評価が非常に重要です。 通常、骨折は強い外力が加わって生じますが、脆弱性骨折では、くしゃみやベッドからの起き上がり動作でも骨折が起こることがあります。

このような患者様には、骨密度検査・血液検査・X線検査などを組み合わせて、骨粗鬆症の有無と重症度を早急に評価し、再骨折を防ぐための治療方針を立てます。

骨粗鬆症の予防・治療

骨粗鬆症の治療の目的は、骨折を防ぎ、生活の質(QOL)を維持することです。骨密度や骨の質を改善し、骨を丈夫に保つことで、転倒などによる骨折リスクを大幅に軽減できます。

治療は大きく以下の3つの柱(食事療法・運動療法・薬物療法)で構成され、患者様の年齢や生活習慣、骨折歴に応じて最適な治療方針をご提案いたします。

骨のリモデリング

骨は常に新陳代謝を繰り返しており、破骨細胞によって古い骨が分解(骨吸収)され、骨芽細胞によって新しい骨が作られる(骨形成)ことで、骨密度や骨の質が維持されています。この一連のサイクルを「骨のリモデリング」と呼びます。

骨を丈夫に保つためには、カルシウムやタンパク質など骨の主な構成成分に加え、骨の形成を助けるビタミンDやビタミンKなどの栄養素も、バランス良く摂取することが大切です。

食事療法

骨粗鬆症の予防・改善には、栄養バランスの取れた食生活を心がけることが重要です。特に、骨の形成や維持に関わるカルシウム、タンパク質、ビタミンD、ビタミンKなどの栄養素は、意識的に十分な量を摂取しましょう。

一方で、糖質・脂質・リン酸・酸性食品を過剰に摂ることは、骨の健康に悪影響を及ぼし、骨粗鬆症のリスクを高める可能性があります。

骨粗鬆症予防に役立つ栄養素

カルシウム(目安:700~800mg/日)

骨の主成分であるカルシウムは、乳製品、魚介類(しらす・さくらえび・干しえびなど)、大豆製品、小松菜、モロヘイヤ、昆布などに多く含まれています。

ビタミンD(目安:400~800IU/日)

カルシウムの吸収を助けるビタミンDは、鮭・サンマ・ブリ・しらす干し・干ししいたけ・卵などに多く含まれます。

ビタミンK(目安:250~300μg/日)

骨の形成を促す働きがあり、小松菜・ホウレンソウ・ブロッコリー・納豆・鶏肉などから摂取できます。

タンパク質・イソフラボン

骨や筋肉の維持に不可欠な栄養素で、魚・肉類、大豆製品(豆腐・納豆・豆乳など)に多く含まれています。

過剰摂取に注意したい食品・飲料

- 肉類、ハム・ベーコンなどの加工食品

- インスタント食品、洋菓子、果物(特に過剰な糖分)

- 人工甘味料、マーガリン、食塩

- リンを多く含む食品、カフェイン、アルコール類

運動療法

骨に適度な負荷をかけることで、骨密度が向上し、骨の強さを保つことができます。反対に、運動不足や長期間の寝たきり状態では骨密度が低下し、骨が脆くなりやすいです。

骨に適度な負荷をかけることで、骨密度が向上し、骨の強さを保つことができます。反対に、運動不足や長期間の寝たきり状態では骨密度が低下し、骨が脆くなりやすいです。

また、運動によって体幹の安定性が高まり、転倒しにくい体づくりにも繋がります。これにより、転倒による骨折を予防することが可能です。

運動は、無理のない範囲で継続できる軽めの内容でも十分効果が期待できます。

薬物療法

骨粗鬆症の薬物療法では、骨を壊す「破骨細胞」と骨を作る「骨芽細胞」の働きのバランスを整えることで、骨の強度を保つことを目的とします。使用される薬剤は、主に以下の3つのタイプに分類されます。

- 骨吸収抑制薬(ビスホスホネート、SERMなど):骨の分解を抑える

- 骨形成促進薬(副甲状腺ホルモン製剤など):骨を作る働きを高める

- 骨代謝調整薬(デノスマブなど):骨の吸収と形成の両方に働きかける

これらの治療薬は、患者様の年齢、日常生活のスタイル、骨折のリスクや部位などを考慮し、個別に適したものを選択します。

治療効果を得るには、医師の指示に従い、継続的にお薬を服用することが大切です。薬物療法によって骨密度の改善が期待でき、骨折のリスクを減らすことにも繋がります。

主に薬物療法の対象となるのは、栄養不足や運動不足の方、骨量が減少しやすい病気を持つ方、既に脆弱性骨折を経験された方などです。

骨粗鬆症に伴う圧迫骨折

脊椎圧迫骨折とは、背骨(脊椎)にかかる負荷によって、椎体が押し潰されるように変形・骨折してしまう状態です。最近では「骨粗鬆症性椎体骨折」とも呼ばれ、骨粗鬆症が主な原因となります。

この骨折は、寝返りを打つときや、起き上がる動作、体を動かす際などに痛みが生じやすいのが特徴です。安静時には痛みをあまり感じないため、年齢のせいだと思い込んで放置してしまったり、見過ごされたりすることも少なくありません。

脊椎は、24個の小さな骨(椎骨)から構成されており、体の重さをバランスよく支える重要な役割を担っています。しかし、骨粗鬆症によって骨が弱くなると、椎骨がその重さに耐えられず、潰れて骨折を起こしてしまうことがあります。

圧迫骨折の原因

骨粗鬆症になると骨が脆くなるため、強い衝撃を受けなくても椎体(背骨の骨)が潰れてしまうことがあります。

日常の何気ない動作がきっかけで圧迫骨折を起こすことがあり、自覚のないまま「いつのまにか骨折」しているケースも少なくありません。

特に注意が必要な動作として、以下のようなものが挙げられます。

- くしゃみ

- 尻もち

- 重い荷物の持ち運び

- 身体を捻る動作

脊椎圧迫骨折の症状

脊椎圧迫骨折を起こした方の中には、痛みをほとんど感じないケースもありますが、約3人に1人は骨折の際に背中や腰に強い痛みを訴えるとされます。

安静にしていると一時的に痛みが軽減することもありますが、骨折した椎体が自然に元の形に戻ることはありません。

潰れた椎体を放置していると、背骨全体のバランスが崩れ、他の椎体にかかる負担が増してしまいます。その結果、1つの椎体が骨折すると、その後1年以内に次の骨折が起こる可能性が高くなることが、研究によって示されています。

腰椎圧迫骨折の治療

保存療法

主な治療法としては、コルセットやギプスを装着し、安静に過ごすことが挙げられます。併せて、痛みを和らげるための鎮痛薬や、骨粗鬆症の治療薬を使用します。

コルセットを装着したまま生活する必要があるため、日常動作に制限がかかり、長期間の入院が必要となる場合もあります。また、高齢の方では、長くベッド上で安静を続けることで、筋力の著しい低下や見当識障害(時間や場所、人などが分からなくなる症状)を引き起こすリスクもあります。

外科手術

固定術

固定術とは、骨折した部位に対して骨を移植したり、金属製のネジやロッド(棒)を用いて骨を安定させる手術です。

大きく分けて2つの方法があり、1つは背中側(脊椎の後方)から切開して神経を避けながら骨折部位を固定する方法、もう1つは体の側面(脇腹側)から切開し、内臓を避けて骨折部を固定する方法です。切開の位置や固定力、治療の範囲はそれぞれ異なり、骨折の状態に応じて適切な方法が選択されます。

これらの手術は通常入院が必要で、術後はリハビリテーションを行うことで回復を目指します。

椎体形成術

椎体形成術は、潰れた椎体に充填材を注入して強度を回復させる手術です。使用される充填材には、HAブロック(ハイドロキシアパタイト)、CPC(リン酸カルシウム)、PMMA(ポリメチルメタクリレート)などがあります。

この術式は、骨を安定化させて痛みを和らげることを目的とし、場合によっては固定術と併用されることもあります。

椎体形成術を単独で行う場合は、切開が小さく、手術時間も比較的短いのが利点です。ただし、骨の形状を積極的に整えるのが難しく、充填材を狙った部位に正確に留めることが難しいという課題があります。さらに、充填材が意図しない場所(血管内や脊柱管など)に漏れ出すリスクも指摘されています。

骨粗鬆症・圧迫骨折に関するよくある質問(Q&A)

骨粗鬆症とはどんな病気ですか?

骨粗鬆症は、骨の量(骨密度)が減り、骨の内部がスカスカになってしまう病気です。骨がもろくなるため、転んだだけでも骨折しやすくなります。特に背骨(椎体)、大腿骨の付け根(大腿骨頚部)、手首(橈骨遠位端)に骨折が起こりやすいのが特徴です。女性は閉経後に急速に進行するため注意が必要です。

圧迫骨折とは何ですか?

圧迫骨折は、骨粗鬆症によって弱くなった背骨(椎体)が体の重みで押しつぶされるように変形する骨折です。転倒などの外傷がなくても、日常生活のちょっとした動作(前かがみになる、重い荷物を持ち上げるなど)で発症することもあります。

主な症状は背中や腰の急な痛み、動作時の強い痛み、身長が縮む、背中が丸くなるなどです。

どんな検査で骨粗鬆症はわかりますか?

骨粗鬆症の診断には、骨密度検査(DXA法:腰椎や大腿骨で測定する方法が標準)が用いられます。当院では必要に応じて骨密度測定や血液検査を行い、骨の代謝状態やビタミンD・カルシウムの不足がないかを評価します。

また、圧迫骨折が疑われる場合はX線検査で骨の形の変化を確認します。症状や状況によってはMRIを追加することもあります。

骨粗鬆症の治療はどんなものがありますか?

骨粗鬆症の治療は、薬物療法・運動療法・食事療法を組み合わせて行います。

- 薬物療法:骨吸収を抑える薬(ビスホスホネート製剤、デノスマブなど)、骨形成を促進する薬(テリパラチドなど)、骨の質を改善する薬(エストロゲン製剤など)があります。

- 運動療法:ウォーキングや軽い筋力トレーニングで骨に刺激を与え、骨量の維持を図ります。

- 食事療法:カルシウム(牛乳・小魚・大豆製品など)、ビタミンD(鮭・卵・キノコ類)、ビタミンK(納豆・緑黄色野菜)を意識的に摂取することが重要です。

圧迫骨折はどのように治療しますか?

圧迫骨折の多くは保存療法で改善します。

- 安静・コルセット装着:背骨を安定させ、痛みを和らげます。

- 薬物療法:鎮痛薬や骨粗鬆症治療薬を併用します。

- リハビリテーション:痛みが落ち着いてきたら、筋力低下や姿勢悪化を防ぐために運動療法を取り入れます。

痛みが強く長引く場合や変形が進行する場合には、**椎体形成術(骨セメントを注入する方法)**などの手術が検討されることもあります。

骨粗鬆症や圧迫骨折は予防できますか?

予防は非常に大切です。

- 適度な運動(ウォーキング・スクワット・ストレッチなど)で骨と筋肉を鍛える

- 食事改善(カルシウム・ビタミンD・ビタミンKを十分に摂取)

- 日光浴でビタミンDを体内で作る

- 禁煙・節酒で骨代謝を守る

- 定期的な骨密度測定で早期発見につなげる

圧迫骨折を防ぐためには、転倒を避けることも重要です。住環境を整え、手すりの設置や滑りにくい靴の使用なども有効です。

どんな人が骨粗鬆症になりやすいですか?

以下の方は骨粗鬆症のリスクが高いため注意が必要です。

- 閉経後の女性

- 高齢者

- 家族に骨粗鬆症の既往がある方

- 痩せ型(BMIが低い方)

- 運動習慣が少ない方

- 喫煙・多量飲酒をする方

- ステロイド薬を長期使用している方