首の痛みとは

首の痛みは、医学的には「頸部痛」と呼ばれ、肩こりと並んで多くの方が経験する症状のひとつです。

首の痛みは、医学的には「頸部痛」と呼ばれ、肩こりと並んで多くの方が経験する症状のひとつです。

一時的な寝違えから、慢性的な姿勢不良、さらには椎間板や神経に関わる病気まで、原因はさまざまです。近年ではスマートフォンやパソコンの長時間使用による「ストレートネック(スマホ首)」が増えており、幅広い年代で見られます。

首の痛みは単なる筋肉のこわばりにとどまらず、頭痛・肩の張り・腕のしびれなどを伴うこともあり、日常生活や仕事に大きな支障をきたす場合があります。

主な原因

首の痛みの背景には、以下のような要因があります。

- 筋肉や靭帯の緊張・炎症:長時間のデスクワークやスマホ操作、睡眠時の不自然な姿勢など

- 椎間板の変性:加齢や負担の蓄積による頸椎椎間板ヘルニア、変形性頸椎症

- 神経の圧迫:腕のしびれや感覚異常を伴うことがある

- 外傷:交通事故によるむち打ち、スポーツ外傷

- 骨や関節の異常:リウマチや後縦靭帯骨化症などの疾患

このような症状はありませんか?

- 寝違えて首が動かしづらい

- 首をうまく回せない

- 首の片側、または後ろに痛みがある

- 首から肩、背中にかけて痛みがある

- 首や肩の凝りがつらい

- 手にしびれがある

- 足がこわばり歩きにくい

- 耳鳴りや吐き気、めまいがある

- むち打ち症の症状が慢性化している など

首の症状は放置すると悪化することがあり、頸椎症・頸椎椎間板ヘルニア、その他さまざまな疾患が隠れている可能性もあります。気になる症状がある場合は早めの受診が大切です。

首の痛みを引き起こす代表的な疾患

むち打ち症(頚椎捻挫)

むち打ち症は、首に急激な衝撃が加わった際に、鞭のようにしなることで首の筋肉や靭帯が損傷し、炎症を起こす状態です。主な原因は交通事故による衝突ですが、スポーツ中の接触や転倒でも発症することがあります。頚椎周囲の筋肉や靭帯といった軟部組織が損傷すると首や肩の痛み、動かしにくさ、頭痛などの症状が現れます。神経の圧迫やダメージが加わる場合は、手や腕のしびれ、力が入りにくいといった神経症状を伴うこともあります。さらに、自律神経の影響で耳鳴り、めまい、吐き気などが現れることもあります。

症状の程度は個人差が大きく、軽症では数日で改善する場合もあれば、症状が長引き慢性化するケースもあるため、早めの診断と適切な治療が重要です。

主な症状

- 首の痛み

- 首が回らない

- 重度の肩凝り

- 手のしびれ

- 頭痛

- 耳鳴り

- めまい

- 吐き気 など

むち打ち症の検査

むち打ち症は、症状だけでなく原因や損傷部位を正確に把握することが重要です。

問診・診察

症状の出方、事故や外傷の状況を丁寧に確認します。

画像検査

- X線(レントゲン)検査

骨折や脱臼などの骨の異常を確認します。むち打ち症では多くの場合、骨に異常はありませんが、安全のため実施します。 - エコー検査(超音波検査)

当院では、むち打ち症の診断にエコー検査も活用しています。エコーは放射線を使用せず、リアルタイムで筋肉や靭帯、関節まわりの軟部組織を確認することができます。X線検査では映らない炎症や損傷の評価にも有効で、より安全で精度の高い診断につながります。 - MRI検査

神経症状(手足のしびれ、力が入りにくいなど)がある場合は、MRIで椎間板や神経根の圧迫、軟部組織の損傷を評価します。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

むち打ち症の治療方法

症状の程度や回復段階に応じて、次のような治療を組み合わせて行います。

安静・頸椎カラー装着

初期は安静が必要な場合があり、必要に応じて頸椎カラーで首を固定します。

薬物療法

消炎鎮痛薬、筋弛緩薬、湿布などを症状に応じて使用します。

ブロック注射

神経や周囲組織の炎症や痛みが強い場合、神経ブロック注射で症状緩和を図ります。

運動療法

症状が落ち着いてきたら、リハビリで筋肉の柔軟性と安定性を高め、再発予防を行います。

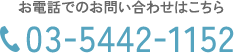

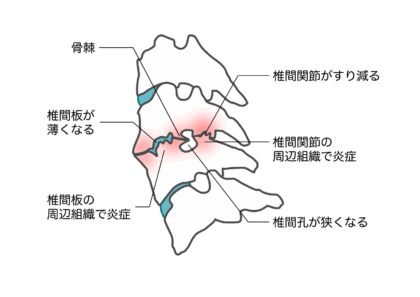

変形性頚椎症

加齢や姿勢による首の変化が、痛みやしびれの原因となる疾患

変形性頚椎症は、加齢や長年の負担によって頚椎(首の骨)が変形し、靭帯の肥厚や椎間板の変性が起こることで、首や肩の痛み、手足のしびれなどが現れる病気です。

頚椎の変化は誰にでも起こりうる加齢現象ですが、変形の程度や神経への影響によって症状の有無・重症度は大きく異なります。

- 首や肩の痛み・こりだけで経過する場合

- 神経根が圧迫され、手のしびれや筋力低下が出る場合(頚椎症性神経根症)

- 脊髄自体が圧迫され、手足のしびれや歩行障害が出る場合(頚椎症性脊髄症)

このように、日常生活に軽い支障をきたすものから、手術を要する重症例まで幅広い臨床像を示します。

主な症状

神経圧迫がないケース(痛み・こりが中心)

- 首の慢性的な痛み

- 肩や背中の張り感・こり

- 首を動かすと痛みや重だるさが増す

- 上を向く・振り返るなど動作の制限

- 枕や寝姿勢で痛みが悪化する

神経圧迫があるケース(神経根症・脊髄症)

上半身の症状(神経根症)

- 手や腕のしびれ・痛み

- 握力低下、細かい動作の障害(箸・ボタン・字書きの困難)

下半身の症状(脊髄症)

- 足のしびれ、感覚低下

- つっぱった歩き方(痙性歩行)

- 歩行困難、長距離が歩けない(間欠跛行)

自律神経症状

- 耳鳴り、めまい

- 息苦しさ、動悸、不眠

- 消化器症状(便秘・下痢)

- 手足の冷え、多汗、強い倦怠感

変形性頚椎症の検査

変形性頚椎症の診断では、症状の程度・神経症状の有無・進行度を正確に把握することが大切です。

当院では、問診・診察に加えて、各種画像検査を行います。

問診・診察

- 症状が出始めた時期や経過

- 痛みやしびれの部位、強さ

- 日常生活や仕事での負担

- 歩行や手作業の状態

神経学的診察

- 手足の感覚異常(しびれ、感覚低下)

- 筋力低下の有無(握力、腕・足の力)

- 反射(腱反射や病的反射の有無)

- 歩行の安定性(つまずきやすさ、ふらつき)

画像検査

- X線(レントゲン)検査

• 頚椎の変形や椎間板の狭小化、骨棘(トゲ状の骨変化)などを確認します。

• 動態撮影(前屈・後屈)で不安定性や可動域を評価することもあります。 - MRI検査

• 神経根や脊髄への圧迫の有無を評価するのに有効です。

• ヘルニアや脊髄の圧迫、軟部組織の状態を確認します。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

- CT検査

• 骨の詳細な形態を評価するのに適しています。

• 手術を検討する際や複雑な骨変形の評価に用います。

(当院ではCT装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

CT検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

変形性頚椎症の治療方針

変形性頚椎症の治療は、症状の程度や神経圧迫の有無によって異なります。

ほとんどのケースでは、まず保存療法(手術を行わない治療)から始め、症状の改善を目指します。

保存療法(痛みやこりが中心の場合)

- 薬物療法

消炎鎮痛薬(NSAIDs)、筋弛緩薬、湿布などで炎症や痛みを抑えます。 - 理学療法(リハビリテーション)

理学療法士による運動療法やストレッチで、首・肩周囲の柔軟性を高め、過剰な負担がかからないようサポートします。

特に、正しい姿勢を保つための深部頚部屈筋(Deep Neck Flexor)の強化や、肩甲帯・背部の安定性向上は症状の再発予防にも効果的です。 - 生活習慣の指導

長時間の同一姿勢を避ける、作業環境の調整、枕の高さの見直しなど。

神経圧迫がある場合(軽度のしびれや違和感)

- 保存療法を基本とし、症状や進行の有無を定期的に評価します。

- 悪化が見られる場合は、頚椎症性脊髄症・神経根症の治療方針(別章参照)に準じて手術適応を検討します。

頚椎症性脊髄症

加齢による頚椎の変形で脊髄が圧迫され、四肢の運動機能や感覚に障害が起きる疾患

頚椎症性脊髄症(けいついしょうせいせきずいしょう)は、首の骨(頚椎)の加齢変化や長年の負担により、脊髄そのものが圧迫されることで発症する疾患です。

脊髄は「手足を動かす命令」や「感覚の情報」を伝える大切な神経の通り道であり、圧迫が続くと手足のしびれ・動作のしづらさ・歩行障害・排尿排便の異常といった多岐にわたる症状が生じます。

この病気は中高年以降に多くみられる首の病気の代表格で、進行性の性質を持つため、放置すると症状が悪化し、日常生活や仕事に大きな支障をきたす可能性があります。

特に歩行障害や手の巧緻動作障害(細かい動きの不自由)が進行してしまうと、手術による脊髄の除圧(圧迫を解除すること)が必要になることも少なくありません。

主な症状

頚椎症性脊髄症では、症状がじわじわと進行するケースが多くみられます。

手の症状

- 手指のしびれ(片側または両側)

- 箸が使いにくい、字が書きにくい、ボタンがかけにくいなど、細かい動作の不自由

- 握力の低下、物をよく落とす

足の症状

- 足のしびれや重だるさ

- 足がつっぱるような感覚(痙性歩行)

- ふらつき、つまずきやすい

- 長く歩けない、階段の昇降がつらい

全身・生活への影響

- 頻尿、残尿感、便秘などの排尿・排便障害

- 首や肩のこわばり、動かしづらさ

- 進行すると着替えや食事動作にも支障が出る

注意点

頚椎症性脊髄症は、放置すると日常生活に大きな支障が出ることがあります。早期診断と適切な治療が予後を大きく左右します。

頚椎症性脊髄症の検査

当院では、問診・神経学的診察・画像検査を組み合わせ、総合的に診断します。

問診・神経学的診察

- 手足のしびれや力の入り具合を確認します。

- 箸を使う、ボタンを留める、字を書くなど、細かい作業のしやすさを評価します。

- 歩行中のふらつきやバランスの安定性を確認します。

- 排尿や排便に変化がないかも大切なチェックポイントです。

画像検査

- X線(レントゲン)検査:首の骨の変形や椎間板の狭まり、骨棘(トゲ状の変化)の有無を確認します。

- MRI検査:脊髄がどの程度圧迫されているか、神経の状態や変化を詳しく調べる最も重要な検査です。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。) - CT検査(必要に応じて):骨の形態や狭窄部位の詳細な評価に有効です。

(当院ではCT装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

CT検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

頚椎症性脊髄症の治療

当院では保存療法を中心に行います。進行例や重度の症状では、適切なタイミングで手術対応可能な医療機関をご紹介します。

保存療法(当院で行う治療)

- 薬物療法:消炎鎮痛薬や筋弛緩薬を用い、炎症や痛みを和らげます。

- 理学療法(リハビリ):理学療法士が首や肩甲帯まわりの安定性を高める運動を行い、首や背中への負担を軽減します。

- 生活指導:正しい姿勢の維持や枕の高さ調整、日常生活での首への負担軽減のアドバイスを行います。

手術について

- 歩行障害や細かい動作の障害が進行する場合には、脊髄の圧迫を取り除く手術が必要になることがあります。

- 当院では手術は行っておりませんが、必要と判断した場合には、連携する適切な医療機関へご紹介いたします。

頚椎症性神経根症

加齢や骨の変形によって神経が圧迫され、首や肩・腕に痛みやしびれを引き起こす疾患

頚椎症性神経根症は、加齢や長年の負担によって頚椎(首の骨)が変形し、椎間板の変性や骨棘の形成によって神経の根元(神経根)が圧迫されることで起こる病気です。

頚椎症性神経根症は、加齢や長年の負担によって頚椎(首の骨)が変形し、椎間板の変性や骨棘の形成によって神経の根元(神経根)が圧迫されることで起こる病気です。

神経が圧迫されると、首の痛みだけでなく、肩や腕、手にかけてのしびれや痛みが現れます。

症状は片側に出ることが多いですが、進行すると筋力低下や細かい動作がしづらくなる場合もあります。

主な症状

- 首の痛み(片側に強く出ることが多い)

- 肩から腕、手指にかけての痛みやしびれ

- 物を握る力が入りにくい

- 肩や腕の筋肉が痩せてくる

- 同じ姿勢を続けると症状が悪化しやすい

頚椎症性神経根症の検査

頚椎症性神経根症は症状や神経の状態を正確に把握することが大切です。

問診・診察

- 痛みやしびれの部位、症状が出る姿勢や動作を確認します。

- 筋力や感覚の低下がないかを調べます。

画像検査

- X線検査:頚椎の変形や椎間板の狭小化、骨棘の有無を確認します。

- MRI検査:神経根の圧迫の程度や周囲の状態を詳しく評価します。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。) - CT検査(必要に応じて):骨棘や椎間孔の狭窄など骨の状態を詳細に確認します。

(当院ではCT装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

CT検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

頚椎症性神経根症の治療

当院では保存療法を中心に治療を行います。ほとんどの場合、時間の経過とともに症状が改善していきます。

保存療法(当院で行う治療)

- 薬物療法:消炎鎮痛薬、筋弛緩薬などで痛みや炎症を抑えます。

- 理学療法(リハビリ):首や肩周囲の筋肉の柔軟性や安定性を高め、神経根への負担を減らします。

- 生活指導:姿勢の改善、作業環境の見直し、枕の調整など日常での工夫をご提案します。

手術について

- 強い痛みやしびれが長期間続く場合、または筋力低下が進行する場合には手術が必要となることがあります。

- 当院では手術は行っておりませんが、必要な場合には適切な医療機関へご紹介します。

頚椎椎間板ヘルニア

首の椎間板が飛び出して神経を圧迫し、首・肩・腕の痛みやしびれを引き起こす疾患

頚椎椎間板ヘルニアは、首の骨(頚椎)の間にある椎間板が本来の位置から飛び出し、神経を圧迫することで起こる病気です。椎間板はクッションのような役割を持ち、首の動きや衝撃を和らげていますが、その一部が外へ突出すると痛みやしびれが生じます。

頚椎椎間板ヘルニアは、首の骨(頚椎)の間にある椎間板が本来の位置から飛び出し、神経を圧迫することで起こる病気です。椎間板はクッションのような役割を持ち、首の動きや衝撃を和らげていますが、その一部が外へ突出すると痛みやしびれが生じます。

症状は、脊髄が圧迫される場合と、脊髄から枝分かれした神経根が圧迫される場合に分かれます。それぞれ症状の出方が異なります。

主な症状

神経根症タイプ(片側の症状が多い)

- 首の後ろや肩、腕、手指にかけての痛みやしびれ

- 多くの場合、左右どちらか一方に症状が出る

- 首を後ろに反らす、横に倒すなどの動きで症状が悪化することがある

脊髄症タイプ(両側の症状が出ることもある)

- 手のしびれや細かい動作がしづらい(箸やボタン操作など)

- 足がつっぱったようになり歩きづらい、ふらつく

- 階段の昇り降りが困難になる

- 進行すると排尿・排便障害が出ることもある

頚椎椎間板ヘルニアの検査

問診・診察

症状の部位、痛みやしびれの強さ、発症のきっかけ、日常生活への影響を確認します。

画像検査

- X線(レントゲン)検査:骨の変形や椎間板の隙間の狭まりを確認します(椎間板自体は映りませんが補助的に有効です)。

- MRI検査:椎間板の突出部位、脊髄や神経根への圧迫の程度を確認する最も重要な検査です。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。) - CT検査(必要に応じて):骨の状態や狭窄部位の詳細評価に有効です。

(当院ではCT装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

CT検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

頚椎椎間板ヘルニアの治療

当院では、保存療法を中心に治療を行います。症状の多くは保存療法で改善することが知られています。

保存療法(当院で行う治療)

- 薬物療法:消炎鎮痛薬や筋弛緩薬で痛みや炎症を抑えます。

- 理学療法(リハビリ):理学療法士が首・肩周囲の安定性を高め、神経への圧迫を和らげるようサポートします。

- 生活指導:姿勢の改善、枕の調整、作業環境の見直しなど、日常生活での負担を減らす方法をご提案します。

手術について

- 強い痛みやしびれが長期間続く場合、または筋力低下や歩行障害が進行する場合には手術が検討されます。

- 当院では手術は行っておりませんが、必要な場合は連携する適切な医療機関をご紹介します。

首凝り

「凝り(こり)」とは、筋肉が緊張し続けて血流が悪くなり、筋肉の中に老廃物が溜まることで生じる不快な感覚を指します。多くの場合「張っている」「硬くなっている」「重だるい」と表現され、首や肩に特に起こりやすいのが特徴です。

「凝り(こり)」とは、筋肉が緊張し続けて血流が悪くなり、筋肉の中に老廃物が溜まることで生じる不快な感覚を指します。多くの場合「張っている」「硬くなっている」「重だるい」と表現され、首や肩に特に起こりやすいのが特徴です。

その中でも首こりは、首から肩にかけての筋肉(僧帽筋、肩甲挙筋、頚板状筋など)が緊張して固くなり、痛みや違和感、しびれ、頭痛などを引き起こす状態をいいます。単なる疲労や姿勢不良が原因のこともありますが、頚椎の変形や椎間板の異常といった整形外科的な病気が隠れているケースもあります。

症状が軽い段階では「デスクワークで肩が張る」「スマートフォンを長時間見ていると首が重い」といった不調として現れます。しかし、放置すると首から腕にかけてのしびれや痛み、肩甲骨まわりの違和感、頭痛、めまいなど全身に広がる症状につながりかねません。さらに悪化すれば、寝違えたように首が動かなくなる場合もあります。

症状が軽い場合でも、頚椎椎間板ヘルニアの初期とよく似た状態になることがあり、自己判断が難しいこともあります。強い症状が出ている方や、症状がなかなか改善しない方、ストレートネックと診断され不安を感じている方は、早めに当院へご相談ください。

首や肩のこりは放置せず、早めのケアが大切です

首や肩のこりを放置すると、症状が悪化して首から腕にかけてのしびれや痛み、肩甲骨周囲の違和感、頭痛、めまいなどが現れることがあります。さらに悪化すると、寝違えたように首が動かしにくくなる場合もあります。

首こりの主な原因

- 長時間同じ姿勢で過ごす(デスクワーク、スマートフォン使用など)

- なで肩や姿勢不良

- 運動不足による筋肉の緊張

- ストレスによる筋緊張の増加

- 冷房や寒さによる冷え

- 頚椎の変形や椎間板・関節の異常による姿勢の歪み

首こりと他の病気との関係

症状が軽くても、頚椎椎間板ヘルニアや頚椎症の初期症状とよく似ている場合があります。

自己判断では見分けがつきにくく、長引く首こりや強い症状がある場合は、早めの受診がおすすめです。

当院での対応

- 症状や生活習慣の確認、必要に応じて画像検査を行い、他の病気が隠れていないかを確認します。

- 保存療法(薬、物理療法、理学療法)や姿勢指導を行い、症状の改善と再発予防を目指します。

ハイドロリリース注射について

当院では、首こりや筋膜性の痛みに対してハイドロリリース(超音波ガイド下筋膜リリース注射)を行うことがあります。

首や肩の筋膜の癒着や滑走不全がこりや痛みの原因となっている場合、生理食塩水や局所麻酔薬を少量注入することで、筋膜の動きを改善し、症状が軽減することが期待できます。

- 対象:長引く首こり、肩こり、可動域制限がある場合

- 特徴:超音波で確認しながら安全に実施

- 効果:筋膜の滑走改善、血流促進、痛みやこりの緩和

ハイドロリリースは、保存療法やリハビリと組み合わせることで、より効果的な改善が期待できます。

頚椎頚髄腫瘍

稀ではありますが、腫瘍が首の痛みや神経症状の原因となることがあります

頚椎頚髄腫瘍とは、首の骨(頚椎)やその内部を通る神経の束(頚髄)に発生する腫瘍のことを指します。発症頻度は比較的低いものの、腫瘍の種類や大きさ、発生部位によって、首の痛み・しびれ・筋力低下など多様な症状を引き起こします。初期は「首のこり」や「肩の違和感」として自覚されることもあり、整形外科で扱う一般的な疾患と区別が難しい場合があります。

そのため、症状が徐々に進行している場合や、安静にしても改善しない首の痛みが続く場合には、腫瘍性疾患の可能性も考慮する必要があります。

主な症状

- 首の持続的な痛み

- 肩や腕へのしびれや痛み

- 手足の筋力低下

- 歩行時のふらつき

- 進行すると排尿・排便障害が起こる場合もあります

当院での対応

頚椎頚髄腫瘍は稀な疾患ですが、症状が徐々に進行する特徴があります。画像検査(特にMRI)が診断に有効です。

当院では、腫瘍が疑われる場合は、速やかに高次医療機関と連携し、精密検査や専門的治療につなげます。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

首の痛みに対する治療

首に痛みや違和感がある場合は疾患が原因となっていることがあります。そのまま放置すると症状が進行し、治療期間が長引いてしまう恐れがあるため、できるだけ早めに整形外科を受診することが大切です。痛みは左右どちらか一方、または首の後ろに出ることもあります。

首に痛みや違和感がある場合は疾患が原因となっていることがあります。そのまま放置すると症状が進行し、治療期間が長引いてしまう恐れがあるため、できるだけ早めに整形外科を受診することが大切です。痛みは左右どちらか一方、または首の後ろに出ることもあります。

整形外科では、診察や画像検査などを通じて、症状が一時的なものか、慢性化しているかを確認します。そのうえで、診断結果に応じた適切な治療を行い、症状の改善を図ります。

強い痛みがある場合や、痛みが長引いている場合は、まずは鎮痛を優先し、症状が落ち着いてから、理学療法士の指導のもとで姿勢や身体の使い方を見直していきます。

首の痛みが気になる方は、一度当院までご相談ください。なお、腫瘍などが疑われるケースでは、連携する高度医療機関へご案内いたします。