- 変形性膝関節症について

- 変形性膝関節症の原因

- 変形性膝関節症の症状

- 変形性膝関節症の検査・診断

- 変形性膝関節症の治療

- 変形性膝関節症と似た症状を呈する他の疾患

- 変形性膝関節症の予防と日常生活でできるセルフケア

- よくあるご質問

変形性膝関節症について

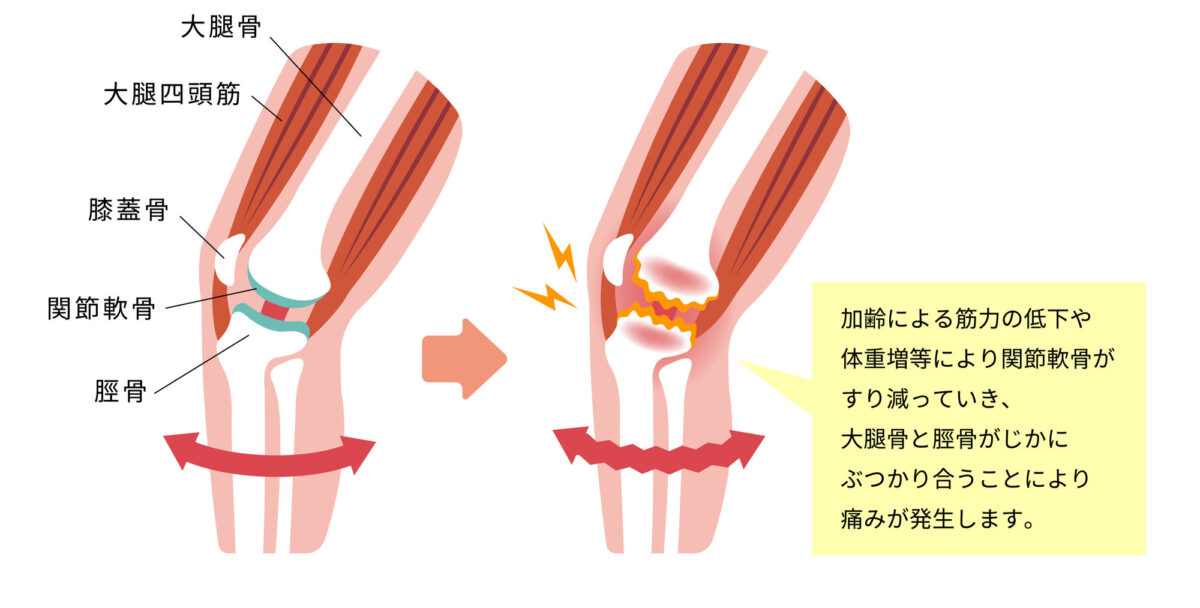

変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)は、膝の関節軟骨がすり減ることにより、関節の構造が変化し、膝の痛みや腫れ、動かしにくさなどの症状を引き起こす慢性的な疾患です。高齢者を中心に多くみられ、日本国内では中高年以降の膝関節痛の主な原因の一つとされています。

膝関節の骨と骨の間には、関節軟骨という柔らかく弾力のある組織が存在し、クッションの役割を果たしています。さらに関節内には、関節液(滑液)が分泌されており、関節の動きを滑らかに保っています。しかし、加齢や筋力の低下、過剰な負荷などにより軟骨が摩耗・変性すると、骨同士が直接接触するようになり、膝の痛みや腫れが出現します。

進行すると、骨の先端部分に骨棘(こっきょく)と呼ばれるトゲ状の突起が形成され、関節の可動域が制限されるようになります。また、関節包に炎症が起こり、関節液の過剰分泌による膝の腫れや熱感を伴うこともあります。

正常な関節軟骨とは

健康な膝関節では、関節軟骨の表面は滑らかで、水分を多く含み、関節液の潤滑作用と相まって摩擦が少なく、スムーズに動かすことができます。

これにより、歩行や立ち上がり、階段の昇降といった日常動作を快適に行うことができます。

損傷した関節軟骨の状態

一方で、変性・摩耗した関節軟骨は、表面がギザギザと荒れて滑らかさを失っています。

この状態では、関節の動きに引っかかりが生じ、膝を動かすたびに痛みや違和感を感じるようになります。進行すると関節の変形や可動域制限が起こり、歩行や階段の上り下りなどが困難になるケースもあります。

変形性膝関節症の原因

変形性膝関節症は、膝関節の軟骨がすり減り、関節内のクッション機能が失われることで関節の変形や炎症が生じる病気です。

その原因は一つではなく、いくつかの要因が複雑に絡み合って発症・進行します。

加齢による関節軟骨の変性

もっとも一般的な原因は「加齢」です。年齢とともに軟骨の水分量が減少し、弾力性や再生能力が低下します。

このため、中高年以降になると関節軟骨が摩耗しやすくなり、変形性膝関節症のリスクが高まります。特に60歳以上の女性に多く見られます。

性差とホルモンの影響

女性は男性に比べて筋力が弱く、関節への負担を分散しにくいため、膝関節へのダメージが蓄積しやすい傾向があります。

加えて、閉経後は女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少し、軟骨や骨の代謝バランスが崩れることが知られています。これにより、膝の軟骨の変性が進行しやすくなります。

肥満と膝への負荷

体重が重いほど、歩行や階段昇降などの動作で膝関節にかかる負荷は大きくなります。

実際に、体重が1kg増えるごとに、膝関節には約3~4倍の負荷がかかるとされています。肥満は変形性膝関節症のリスク因子として非常に重要であり、予防や治療において減量は極めて効果的です。

外傷や過去の膝の病気

半月板損傷や前十字靭帯損傷など、過去の膝関節のケガや手術歴も、将来的に変形性膝関節症を引き起こす原因になります。

軟骨の一部が欠損したまま放置されたり、関節の不安定性が長期間続くと、関節内で過度な摩擦が生じ、変性が進みやすくなります。

遺伝的要因や骨格の個人差

家族に変形性関節症の患者がいる場合、遺伝的な素因が影響することもあります。

また、生まれつきのO脚やX脚、関節の形状異常があると、膝関節の特定の部位に偏った負荷がかかり、軟骨の摩耗が局所的に進行しやすくなります。

過度な使用や生活習慣

正座やしゃがみこみ、膝に負担のかかる職業(農作業や介護職など)に長年従事している方では、関節への微小なダメージが蓄積し、変形性膝関節症を発症しやすくなります。運動不足による筋力低下も膝への負荷を高める要因です。

変形性膝関節症の症状

変形性膝関節症は進行の程度に応じて「初期」「中期」「末期」の3段階に分類され、それぞれ現れる症状が異なります。

初期に見られる主な症状(KL分類 グレード1〜2)

この段階では、関節軟骨がややすり減り始めた状態で、症状は比較的軽度です。

主に以下のような一時的な膝の違和感や痛みが見られます。

- 椅子や床から立ち上がるときに膝が痛む

- 歩き始めに膝の内側に痛みを感じる

- しばらく休むと痛みが和らぐ(運動開始時痛)

この時期の痛みは安静で軽快するため、「年齢のせい」として見過ごされがちですが、早期のケアが進行予防に重要です。

中期に見られる主な症状(KL分類 グレード3)

軟骨の摩耗が進行し、関節の変形や炎症が顕著になってきます。

日常生活に支障をきたすことが多くなります。

- 歩行中も膝の痛みが継続する

- 痛みのために階段の昇り降りが困難

- 正座やあぐらの動作ができない、または痛みを伴う

- 膝に腫れや熱感が現れることがある

この段階では、痛み止めや注射などの治療が必要となることが増えてきます。

末期に見られる主な症状(KL分類 グレード4)

関節軟骨がほとんど失われ、骨同士が直接ぶつかるような状態になります。

}膝の変形が肉眼でも分かるほど進行し、日常生活に著しい支障をきたします。

- 自力歩行が困難になり、杖や介助が必要になる

- 膝が伸びきらず、曲がったままの状態(屈曲拘縮)になる

- O脚やX脚などの膝の変形が目立つようになる

- 洋式トイレや椅子への移動など、日常動作の多くが制限される

このような症状が進行すると、保存療法では十分な改善が得られず、人工膝関節置換術などの手術治療が選択されることもあります。

変形性膝関節症の検査・診断

変形性膝関節症の診断では、まず患者さんの歩き方や立ち上がる動作、膝の可動域などを視診・触診によって丁寧に確認します。

続いて、これまでの症状の経緯、痛みの強さ、日常生活での支障などについて詳しく問診を行い、症状の進行度や背景要因を把握します。

1. X線(レントゲン)検査

最も基本的かつ重要な検査です。関節の隙間(関節裂隙)の狭小化、骨棘(こっきょく)の形成、骨の変形・硬化の有無を確認することで、膝関節の構造的な異常を評価します。X線画像はKL分類(Kellgren-Lawrence分類)による重症度の判断にも用いられます。

ただし、X線検査では関節軟骨そのものは映らないため、より詳細な情報が必要な場合には、以下の検査を併用します。

2. MRI検査

関節軟骨や半月板、靭帯、関節包といった軟部組織の状態を詳細に把握できる検査です。

初期の段階での軟骨損傷や半月板の断裂など、X線で確認できない異常を発見することができます。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

3. 関節穿刺・関節液検査

膝に腫れ(関節水腫)がある場合は、関節内にたまった関節液を穿刺して採取し、感染の有無や炎症の程度を確認します。

通常は黄色透明の滑液ですが、白濁や血性、混濁がある場合は、感染や炎症性疾患、外傷の可能性を疑います。

4. 血液検査

炎症反応(CRP、白血球数)やリウマチ因子などを調べることで、関節リウマチや感染性関節炎など他の疾患との鑑別にも役立ちます。

変形性膝関節症の治療

変形性膝関節症の治療は、まず保存療法から開始されます。

保存的な治療によって症状が改善しない場合や、日常生活への影響が大きくなってきた場合には、再生医療や手術療法など、より進んだ治療法も検討します。

保存療法

生活指導

膝への負担を減らすため、正しい姿勢・歩行方法、靴選び、減量についての指導を行います。

特に肥満は膝関節の負担を大きくするため、体重管理は重要です。

リハビリテーション(運動療法)

筋力低下は膝関節の不安定性を助長するため、大腿四頭筋を中心とした筋力強化訓練を行います。

エアロバイクや水中歩行などの関節に優しい運動を指導し、自宅で継続できるメニューも提案します。

装具療法

膝用サポーター、足底板(インソール)、杖の使用により膝の安定性を高め、関節への負担を軽減します。

特にO脚傾向の方には、内側を補正する足底板が有効です。

薬物療法

炎症や痛みを抑える目的でNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)や外用剤を処方します。

また、関節の潤滑性を保ち、症状の改善を図るためにヒアルロン酸の関節内注射も行われます。

再生医療:PRP療法(多血小板血漿注射)

近年、注目されているのがPRP療法(Platelet-Rich Plasma:多血小板血漿注射)です。

近年、注目されているのがPRP療法(Platelet-Rich Plasma:多血小板血漿注射)です。

患者様ご自身の血液から、組織修復を促す成分(成長因子)を多く含む血漿成分だけを抽出・濃縮し、変性した関節内に注射します。これにより、軟骨細胞の修復促進、炎症の抑制、疼痛の軽減が期待されます。

- 手術を避けたい方

- ヒアルロン酸注射の効果が薄れてきた方

- スポーツ復帰を早めたい方

などに適応されるケースが多く、副作用が非常に少ない治療としても知られています。

当院では、PRP療法をご希望の方に対して適応の有無や治療内容を丁寧にご説明した上で、個別に対応しております。お気軽にご相談ください。

手術療法

保存的治療やPRP療法でも効果が不十分な場合や、日常生活に大きな支障がある場合には、以下のような手術が選択されます。

高位脛骨骨切り術(HTO)

膝の荷重バランスを変えることで、関節の負担を軽減します。

活動性の高い比較的若年の方に適応されることが多いです。

人工膝関節置換術(TKA・UKA)

変形が高度で保存療法では改善が見込めない場合に行います。

関節全体を人工関節に置換する全置換術(TKA)と、部分的な損傷に対して行う部分置換術(UKA)があります。 当院では、手術が必要と判断された場合には、提携する高度医療機関へ速やかにご紹介し、患者様が最適なタイミングで治療を受けられるようサポートしています。

変形性膝関節症と似た症状を呈する他の疾患

変形性膝関節症に似た症状を引き起こす疾患は複数存在し、

正確な診断には画像検査や触診、関節液検査などの多角的な評価が必要です。

以下は代表的な鑑別疾患です。

関節リウマチ

自己免疫の異常によって関節内に炎症が起こる疾患で、両膝や手指など複数の関節に対称的に痛みや腫れが生じるのが特徴です。

朝にこわばりを感じる「朝のこわばり」や、膝の腫れが強く持続する場合はリウマチの可能性も考慮します。

半月板損傷

スポーツや加齢に伴って半月板が断裂すると、膝の引っかかり感やロッキング(動かなくなる)症状、膝の腫れを引き起こします。

急性期には強い痛みを伴い、変形性膝関節症との鑑別が必要です。MRI検査が診断に有用です。

関節内骨折や滑膜炎

膝関節内に発生する微細な骨折や滑膜(関節内の膜)への炎症により、急な腫れや強い痛みが現れることがあります。

高齢者では脆弱な骨の変化により発症することがあり、X線検査やMRI検査での確認が不可欠です。

痛風・偽痛風

尿酸やピロリン酸カルシウムといった結晶が関節内に沈着し、急性の関節炎を起こします。

突然の強い膝の腫れ・発赤・熱感を伴うことが多く、関節穿刺によって関節液の性状を調べることで診断が可能です。

腰部脊柱管狭窄症

膝周囲の痛みやしびれが、実は腰椎の神経圧迫によって起きているケースもあります。

歩くと症状が出て、休むと改善する「間欠跛行」が特徴で、整形外科では膝だけでなく腰の状態も併せて評価することが重要です。

変形性膝関節症の予防と日常生活でできるセルフケア

変形性膝関節症は進行性の疾患ですが、日常生活の工夫やセルフケアによって進行を遅らせることが可能です。

特に初期段階での意識が重要です。

1. 適正体重の維持

膝関節には体重の3~5倍の負荷がかかると言われており、体重が1kg増えると膝への負担は大幅に増加します。無理のない範囲で減量を行い、膝へのストレスを軽減しましょう。

2. 正しい歩行と靴選び

O脚や猫背の姿勢、足に合わない靴は膝の変形を助長する原因になります。クッション性と安定性のある靴を選び、膝にやさしい歩行を心がけることが大切です。

3. 筋力トレーニング(特に大腿四頭筋)

太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)を鍛えることで、膝関節を安定させることができます。椅子に座ったままの脚上げ運動や、寝た状態での膝伸ばし運動など、自宅で無理なくできる筋トレを継続しましょう。

4. 適度な有酸素運動

関節に優しい運動として、水中ウォーキングやエアロバイクが推奨されます。過度なジャンプや急な方向転換が必要なスポーツは控えるようにしましょう。

5. 膝を冷やさず、温めて血行改善

慢性的な膝の痛みには、温熱療法(温湿布や入浴)が効果的です。冷えは血流を悪化させるため、特に冬場は膝を保温することが重要です。

6. 無理をしない生活スタイル

痛みがある時は無理に動かず、適度な休息を取ることも大切です。長時間の階段昇降や正座など、膝に負担の大きい動作は極力避けましょう。

よくあるご質問(FAQ)

「膝に水がたまる」とはどういう状態ですか?

膝に水がたまるとは、関節内にある「関節液」が過剰に分泌される状態を指します。変形性膝関節症などで関節に炎症が起こると、関節液が多く分泌され、膝の腫れや熱感、動かしづらさが出てきます。水がたまること自体は病気ではなく、あくまで膝関節にトラブルが起きているサインの一つです。

ヒアルロン酸注射はどのくらい効果がありますか?

ヒアルロン酸注射は、関節の滑りをよくし、炎症や痛みを緩和する効果があります。即効性は少ないものの、繰り返し注射することで効果が持続しやすくなるとされています。通常は週1回の注射を数回行い、以降は症状に応じて間隔を空けていくのが一般的です。

PRP療法とは何ですか?ヒアルロン酸とはどう違うのですか?

PRP(多血小板血漿)療法は、患者さん自身の血液から組織修復に役立つ成分を抽出し、関節内に注射する再生医療です。ヒアルロン酸が潤滑と炎症抑制を目的としているのに対し、PRPは傷んだ軟骨や組織の修復を促す働きがあるため、より根本的な改善が期待されます。ただし、効果の現れ方には個人差があります。また保険適用外となります。

手術は必ず必要ですか?

多くの場合、まずは保存的治療(リハビリや注射)から開始し、十分な改善が見られない場合に手術を検討します。痛みが強く日常生活に支障がある方、膝の変形が著しい方などは、人工関節置換術などの手術が有効な選択肢となることがあります。当院では、症状や希望に応じて最適な治療方針を一緒に検討します。

サプリメントで軟骨は再生しますか?

市販のグルコサミンやコンドロイチンといったサプリメントは、軟骨の構成成分を補う目的で使用されることがありますが、軟骨が劇的に再生するという医学的根拠は確立されていません。効果を感じる方もいれば、変化を感じない方もいます。サプリメントに過度な期待を持たず、医師の指導のもとで治療を続けることが大切です。

正座や和式トイレは避けた方がいいですか?

正座や和式トイレのように、膝を深く曲げる動作は膝関節に大きな負担をかけるため、変形性膝関節症の方にはおすすめできません。洋式トイレや椅子中心の生活に切り替えることで、膝への負担を軽減し、痛みの悪化を防ぐことができます。

自宅でできる予防法や運動はありますか?

はい、あります。膝を支える筋肉、特に太ももの前側(大腿四頭筋)を鍛えることで、膝関節の負担を減らすことができます。自宅でできる簡単な運動としては、椅子に座った状態で足を伸ばす「膝伸ばし運動」や、仰向けで足を持ち上げる「レッグレイズ」などがあります。

白金高輪やまと整形外科では、変形性膝関節症の診断・治療に対応しています。

港区・白金高輪エリアでお困りの方は、お気軽にご相談ください。