膝の痛みは、加齢や運動、外傷など様々な要因によって起こる関節疾患や靭帯損傷などが原因となります。 軽い痛みから歩行困難を伴う強い痛みまで症状は幅広く、早期に適切な治療を行うことで進行を防ぎ、日常生活の質を維持することができます。

このような症状はありませんか?

- 膝が痛む

- 膝が曲がらない、伸ばせない

- 膝をまっすぐにできず、力が抜けてガクッとなる

- 正座ができない

- 膝の痛みで歩行が困難

- 歩くたびに膝が痛む

- 股関節がうまく曲げられない

- 膝の形が変形している

- 膝に水が溜まっている

- 膝に力が入らず、踏ん張れない

- 膝が不安定で、階段の昇り降りが怖い

- 膝の裏や内側に痛みを感じる など

膝の痛みの主な原因

- 変形性膝関節症:加齢による軟骨摩耗

- 半月板損傷:スポーツや外傷による損傷、加齢性変化

- 靭帯損傷(前十字靱帯・内側側副靱帯など)

- 膝蓋大腿関節症:膝蓋骨と大腿骨間の摩擦

- 関節リウマチ:免疫異常による炎症

- 外傷:骨折、脱臼、打撲など

- 滑液包炎:膝前部の炎症による腫れ・痛み など様々です

膝の痛みを引き起こす代表的な疾患

- 変形性膝関節症

- ベーカー嚢腫(膝裏にできる腫れ・痛み)

- 膝靭帯損傷

- 半月板損傷

- 膝蓋大腿関節症(膝前面痛・階段痛の原因)

- オスグッド病

- 膝蓋腱炎(ジャンパー膝)

- 腸脛靭帯炎(ランナー膝)

- タナ障害(滑膜ひだ障害)

- 鷲足炎

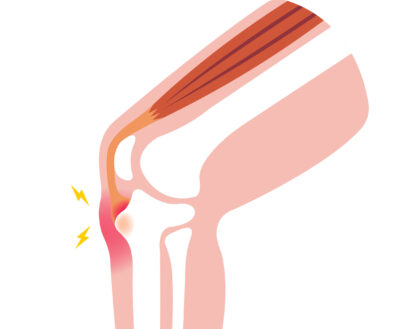

変形性膝関節症

変形性膝関節症は、加齢や過負荷により膝関節の軟骨がすり減り、関節に炎症や強い痛みを生じる疾患です。

変形性膝関節症は、加齢や過負荷により膝関節の軟骨がすり減り、関節に炎症や強い痛みを生じる疾患です。

進行すると、軟骨の摩耗に伴い骨の変形が進み、関節が動かしにくくなったり、歩行が困難になることもあります。

発症には加齢、筋力低下、肥満、外傷歴、遺伝的要素などが関与します。初期の段階で適切な治療を開始することで進行を抑え、生活の質を維持することが可能です。膝に違和感や痛みを感じる方は、早めの受診をお勧めいたします。

主な症状

- 立ち上がるときや歩き始めに膝が痛む

- 階段の昇降がつらい

- 平地歩行でも膝が痛むようになった

- 膝の腫れやこわばりがある

- 正座やしゃがむ動作が難しい

- 膝が変形してきたと感じる

診断と検査

症状の経過、膝の可動域、腫れや変形の有無を確認します

- 画像検査:

- X線(レントゲン)検査:関節間隙の狭小化、骨棘形成の有無を確認します

- MRI:軟骨・半月板の損傷や炎症の程度を評価します

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

保存療法

変形性膝関節症の多くは保存療法で症状の改善が可能です。

- 薬物療法:消炎鎮痛薬、湿布、外用剤で炎症と痛みを緩和させます

- 関節内注射:ヒアルロン酸注射で関節内の潤滑性を改善

- 理学療法(リハビリ):大腿四頭筋や股関節周囲筋の強化、可動域訓練で関節の安定性を向上

- 装具療法:膝サポーターやインソールで関節への負担を軽減

PRP療法(再生医療)

当院では、変形性膝関節症に対してPRP療法(Platelet-Rich Plasma:多血小板血漿療法)を導入しています。

PRP療法は、患者様ご自身の血液を採取し、専用の遠心分離機で血小板を高濃度に含む血漿を抽出・濃縮し、膝関節内に注射する治療です。血小板には組織修復や炎症抑制に関わる成長因子が豊富に含まれており、これを関節に投与することで、炎症を抑え、痛みを軽減し、組織の修復促進が期待されます。

PRP療法の特徴

-

自己血由来のため安全性が高い

人工的な薬剤ではなく、ご自身の血液成分を使用するため、アレルギーや感染のリスクが低いです。 -

関節の自然治癒力を高める

ヒアルロン酸注射とは異なり、炎症の軽減と組織修復促進の両面が期待できます。 -

長期間の効果持続

効果の持続は個人差がありますが、数か月〜1年以上改善が続くケースもあります。

手術療法

当院では手術は行っておりませんが、重度変形や日常生活への影響が大きい場合は、適切な時期に専門医療機関をご紹介いたします。

ベーカー嚢腫(膝裏にできる腫れ・痛み)

ベーカー嚢腫(のうしゅ)とは、膝の関節内にある滑液(関節を潤滑する液体)が関節包の後方へと押し出され、膝裏(膝の後ろ側)に袋状の腫れとして現れる状態を指します。医学的には「膝窩嚢腫(しっかのうしゅ)」とも呼ばれます。

膝関節の内部に炎症や異常な圧力が加わることで滑液が過剰に分泌され、関節包の隙間から膝裏へと流れ込み、嚢胞(液体の袋)を形成することで、腫れや違和感が生じます。

主な症状

- 膝の裏側に柔らかく膨らんだしこりがある

- 正座や膝の曲げ伸ばしで違和感・つっぱり感がある

- 長時間歩いたり、運動後に膝裏が腫れて痛む

- 嚢腫が大きくなると、ふくらはぎや下腿全体に圧迫感や痛み、しびれが広がる場合がある

- まれに嚢腫が破裂し、ふくらはぎに内出血様の腫れや痛みが出ることもあります

こうした症状がある場合は、ベーカー嚢腫の可能性があります。

原因について

ベーカー嚢腫は、変形性膝関節症、関節リウマチ、半月板損傷など、膝関節内に何らかのトラブルがある場合に二次的に発症するケースがほとんどです。

関節内で炎症が起き、滑液が多く作られることで、関節包後方へと滑液が流れ込み、関節包の弱い部分に袋状の腫れが形成されます。

診断と検査

触診や問診である程度判断できますが、確定診断のためにはエコー検査(超音波)やMRI検査が有効です。

とくにMRIでは、嚢腫の大きさや内部の状態、さらに膝関節内に潜む原因疾患(半月板損傷・軟骨損傷など)の評価も可能です。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

保存的治療

- 安静・膝の負荷軽減

- 冷却・消炎鎮痛剤の内服や外用薬

- 膝関節へのヒアルロン酸注射やステロイド注射

- 関節内圧を下げるための穿刺・吸引(必要時):嚢腫が大きく、痛みや神経圧迫が強い場合には、注射器で内容液を吸引することもあります(ただし再発することも多いため、あくまで対症的処置です)。

- PRP(多血小板血漿)療法:当院では、膝関節の炎症を抑えるために再生医療の一種であるPRP注射も取り入れており、症状の軽減や膝関節の機能改善が期待できます。

手術療法(必要に応じて)

保存療法で改善が見られない場合や、嚢腫が大きく神経を圧迫している場合は、内視鏡手術(関節鏡)による原因病変の治療と嚢腫の切除が検討されることもあります。

膝靭帯損傷

膝靱帯損傷は、交通事故やスポーツ中の衝突・転倒などによって膝関節に強い外力が加わり、靱帯が部分的または完全に損傷する疾患です。

膝の靱帯には以下の種類があります。

- 内側側副靱帯(MCL):膝の内側の安定性を保つ靱帯

- 外側側副靱帯(LCL):膝の外側の安定性を保つ靱帯

- 前十字靱帯(ACL):膝の前後・回旋安定性を保つ重要な靱帯

- 後十字靱帯(PCL):膝の後方安定性を支える靱帯

主な症状

- 膝の強い痛みと腫れが急に出た

- 膝をひねった後に動かしにくい

- 膝が不安定で、踏ん張りがきかない

- 坂道や階段で膝が抜けそうになる感覚がある

- スポーツ時に動作の切り返しが怖い

診断と検査

- 受傷時の状況、膝の安定性、腫脹・可動域を確認します

-

ストレステスト:前方・後方引き出しテスト、外反・内反ストレステストなどを評価します

-

画像検査:

- X線(レントゲン)検査:骨折や合併損傷の有無を確認します

- エコー:靱帯の損傷や関節水腫の確認をします

- MRI:損傷部位や程度の評価を評価いたします

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

保存療法

靱帯損傷の多くは保存療法から開始します。

-

安静・固定:装具やサポーターで膝を安定化させます。

-

薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症と痛みを抑制します

-

関節内注射:ヒアルロン酸注射で関節機能のサポート

-

PRP療法(再生医療):自己血由来の成長因子を利用して損傷部位の修復を促進させます

-

理学療法:大腿四頭筋やハムストリング強化、膝の安定性と可動域改善を目指します

PRP療法について

膝靱帯損傷に対して、当院ではPRP療法を導入しています。

自己血由来で安全性が高く、長期的な炎症抑制と組織修復が期待されます

効果の持続は数か月〜1年以上のケースもあります

費用は、PRPの濃縮方法(ACP-PRP、HD-PRP、PFC-FD™など)により異なります

手術療法

重度の靱帯断裂やスポーツ復帰を強く希望される場合には、再建術が検討されます。必要に応じて連携病院をご紹介いたします。

半月板損傷

半月板損傷は、膝関節内でクッションの役割を果たす半月板が損傷し、痛みや動きの制限を伴う疾患です。

スポーツによる外傷や強い衝撃だけでなく、加齢による変性によっても損傷しやすくなります。半月板は衝撃吸収や膝関節の安定性維持に欠かせない組織であるため、損傷すると膝の機能が著しく低下します。

主な症状

- 膝の曲げ伸ばしで痛みや引っかかりを感じる

- 膝に水が溜まりやすい(関節水腫)

- 急に膝が動かなくなる(ロッキング症状)

- 強い痛みで歩行が困難になる

- 階段やしゃがむ動作で膝が痛む

診断と検査

受傷の経緯、症状、関節の安定性を確認します

-

画像検査:

- X線(レントゲン)検査:骨の変形やその他の合併損傷を確認します

- MRI:半月板損傷の部位や程度を詳細に評価します

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

- エコー:膝水腫や炎症の程度をリアルタイムで評価します

治療方法

保存療法

損傷部位や症状によっては、手術を行わず保存療法でも改善が見込めます。

-

安静・装具療法:膝への負担を軽減させます

-

薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症と痛みを抑える

-

関節内注射:ヒアルロン酸注射で関節の潤滑性を改善させます

-

PRP療法(再生医療):損傷部位の修復促進と炎症抑制を目的とした先進的治療です

-

理学療法:大腿四頭筋やハムストリングスの強化、可動域改善

PRP療法について

当院では半月板損傷に対してPRP療法(多血小板血漿療法)を積極的に導入しております。

患者様ご自身の血液を採取し、専用装置で血小板を高濃度に濃縮し、膝関節内に注射します。血小板に含まれる成長因子が炎症を抑え、組織修復を促進します。

-

自己血由来のため安全性が高い

-

炎症抑制と組織修復を同時に期待できる

-

効果は数か月〜1年以上持続する症例もあり

費用は使用するPRPの濃縮方法(ACP-PRP、HD-PRP、PFC-FD™など)により異なります。

手術療法

重度損傷やロッキングが強い場合には、関節鏡下手術(半月板切除術・縫合術)が検討されます。当院では手術は行わず、必要時は提携医療機関をご紹介いたします。

当院の特徴

当院では、保存療法と再生医療を組み合わせた包括的治療を行い、痛みの軽減と機能回復を目指します。スポーツ復帰を目指す方から日常生活の改善まで、それぞれに合わせた治療プランをご提案いたします。

膝蓋大腿関節症(膝前面痛・階段痛の原因)

膝蓋大腿関節症は、膝のお皿(膝蓋骨)と太ももの骨(大腿骨)の間にある関節で、軟骨が摩耗・変性することで痛みや炎症が生じる疾患です。

特に膝前面の痛みや階段の昇り降りでの痛みが特徴で、ランニング、ジャンプ、長時間の膝曲げ姿勢などでも症状が悪化します。

若年層ではスポーツや過度な負荷、中高年層では加齢や膝蓋骨のアライメント異常が関与することが多く見られます。

主な症状

- 膝のお皿周囲が痛む

- 階段の昇り降りで膝前面に痛みが出る

- 長時間座った後に立ち上がると膝が痛む

- しゃがむ動作がつらい

- ランニングやジャンプで膝が痛む

診断と検査

-

問診・診察:痛みの部位、発症時期、悪化動作を確認

-

画像検査:

- X線(レントゲン)検査:膝蓋骨の位置やアライメント異常、関節間隙の変化を確認

- MRI:軟骨損傷や炎症の程度を詳細に評価

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

- エコー:膝蓋腱周囲の炎症や関節液貯留の有無を確認

治療方法

保存療法

膝蓋大腿関節症の多くは保存療法で改善が可能です。

-

安静・負荷軽減:階段昇降やしゃがみ動作を控えましょう

-

薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症と痛みをコントロールします

-

関節内注射:ヒアルロン酸注射で潤滑性を改善

-

PRP療法(再生医療):軟骨損傷部の修復促進と炎症抑制を目的とした先進治療

-

理学療法:大腿四頭筋(特に内側広筋)の強化、膝蓋骨トラッキング改善エクササイズ

PRP療法について

当院では膝蓋大腿関節症に対してもPRP療法(多血小板血漿療法)を行っています。

自己血から抽出した血小板由来の成長因子を関節内に注射することで、炎症の抑制と組織修復を同時に促します。

-

自己血由来のため安全性が高い

-

痛みの改善と機能向上を目指す

-

効果は数か月〜1年以上持続する例もあり

費用はPRPの濃縮方法(ACP-PRP、HD-PRP、PFC-FD™など)により異なります。

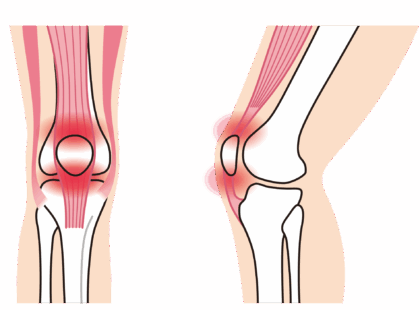

オスグッド病

オスグッド病は、成長期の子どもに多くみられる膝の障害で、膝の下(脛骨粗面)の骨が突出し、運動時に痛みを生じる疾患です。特に、サッカー・バスケットボール・バレーボール・陸上競技など、膝を繰り返し使うスポーツに取り組んでいるお子様に多く見られます。

オスグッド病は、成長期の子どもに多くみられる膝の障害で、膝の下(脛骨粗面)の骨が突出し、運動時に痛みを生じる疾患です。特に、サッカー・バスケットボール・バレーボール・陸上競技など、膝を繰り返し使うスポーツに取り組んでいるお子様に多く見られます。

ジャンプやダッシュ動作を繰り返すことで、大腿四頭筋(太ももの前の筋肉)に引っ張られた膝下の骨が炎症を起こし、痛み・腫れ・骨の出っ張りといった症状を引き起こします。

主な症状

-

膝のお皿の下がポコッと盛り上がってきた

-

膝下を押すと痛い

-

ダッシュやジャンプで膝下がズキッと痛む

-

正座やしゃがむ動作がつらい

-

片足をかばうようになった

これらの症状がある場合は、オスグッド病の可能性があります。お早めに整形外科専門医の診察を受けることをおすすめします。

原因

成長期は骨の成長に筋肉や腱が追いつかず、大腿四頭筋の牽引力によって脛骨粗面が引っ張られ、炎症や剥離が起きます。繰り返される運動がこれを悪化させます。脛骨粗面に炎症が起き、痛みや腫れ、骨の隆起が生じます。

初期の段階では痛みが軽度で一時的に治まることもありますが、放置すると症状が慢性化し、骨の変形が残る場合もございます。

診断と検査

問診と視診、圧痛部位の確認、X線(レントゲン)撮影で判断します。必要に応じて超音波検査を行うこともあります。

治療方法

保存療法が基本です。局所のアイシングや運動制限を行い、症状を抑えます。

テーピングやサポーターで患部の負荷を軽減させます

痛みが強い場合は消炎鎮痛剤の内服を行います

筋肉の柔軟性を高めるストレッチやリハビリ指導も行います。大腿四頭筋の柔軟性を高め、膝への負担を軽減させます

※早期の対応により、ほとんどのケースは成長とともに自然に軽快していきます。

膝蓋腱炎(ジャンパー膝)

膝蓋腱炎は、膝蓋骨(お皿の骨)の下にある膝蓋腱が繰り返しの負荷によって損傷し、炎症が生じる疾患です。

膝蓋腱炎は、膝蓋骨(お皿の骨)の下にある膝蓋腱が繰り返しの負荷によって損傷し、炎症が生じる疾患です。

バスケットボールやバレーボール、陸上競技など、ジャンプやダッシュの動作を繰り返すスポーツ選手に多く見られることから「ジャンパー膝」とも呼ばれます。

主な症状

-

膝蓋骨のすぐ下に痛みがある

-

ジャンプや着地のたびに膝前面がズキッと痛む

-

スポーツ後に膝が腫れっぽくなる

-

階段の昇降やしゃがみ動作がつらい

-

症状が進行すると安静時や日常生活動作でも痛む

診断と検査

スポーツ歴、発症の経緯、痛みの部位を確認します

-

画像検査:

- X線(レントゲン)検査:骨の状態の評価や、他の疾患を鑑別します

- エコー検査:腱の炎症や肥厚の状態を評価します

- MRI:慢性化や腱損傷の有無を詳細に確認します

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

保存療法

膝蓋腱炎の多くは保存療法で改善が期待できます。

- 安静・負荷軽減:ジャンプやダッシュなど膝に負担のかかる動作を一時的に控えましょう

- 薬物療法:消炎鎮痛薬や湿布で炎症を抑えます

- PRP療法(再生医療):腱組織の修復を促す先進的治療です

- 理学療法:大腿四頭筋やハムストリングスのストレッチと強化、動作改善指導などを行います

当院の特徴

当院では保存療法・再生医療・動作改善を組み合わせた包括的治療を行い、スポーツ復帰と再発予防をサポートします。

腸脛靭帯炎(ランナー膝)

腸脛靭帯炎は、太ももの外側を走る腸脛靭帯が膝の外側で骨と擦れ合い、炎症が生じる疾患です。

ランニングや自転車、登山など膝を繰り返し曲げ伸ばしする動作で発症しやすく、特に長距離ランナーに多く見られることから「ランナー膝」と呼ばれます。

膝の外側に鋭い痛みが出るのが特徴で、運動を中断しなければ改善しにくい疾患です。

主な症状

-

膝の外側がズキズキと痛む

-

長時間ランニングを続けると膝外側が強く痛む

-

自転車や階段昇降で膝外側に違和感や痛みが出る

-

安静にすると痛みは軽くなるが、再開すると再発する

-

膝を伸ばしたり曲げたりすると外側に引っかかる感覚がある

原因

-

骨粗鬆症による骨密度低下

-

加齢、閉経後のホルモン変化

-

長期的なカルシウム・ビタミンD不足

-

運動不足やステロイド薬の長期使用

診断と検査

ランニング距離やフォーム、痛みの部位と再発状況を確認します

-

画像検査:

- X線(レントゲン)検査:骨の状態の評価や、他の疾患を鑑別します

- エコー検査:腸脛靭帯の肥厚や炎症部位を確認します

- MRI:滑膜や骨の状態、他の膝疾患との鑑別します

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療と検査

保存療法

腸脛靭帯炎の多くは保存療法で改善します。

-

安静・負荷軽減:ランニング距離や練習量を一時的に制限しましょう

-

薬物療法:消炎鎮痛薬や外用薬で炎症を抑える

-

ストレッチ・理学療法:腸脛靭帯・大腿筋膜張筋の柔軟性改善、ランニングフォームの指導を行います

タナ障害(滑膜ひだ障害)

タナ障害とは、膝関節内にある「滑膜ひだ(たな)」という膜状の組織が、運動や外傷をきっかけに肥厚したり硬くなったりすることで、周囲の軟骨や骨に擦れて痛みを生じる状態を指します。正式には「滑膜ひだ障害」と呼ばれます。

滑膜ひだは誰にでも存在する正常な組織ですが、何らかの原因で炎症や肥厚が起こると、膝の曲げ伸ばし時に引っかかり感や痛み、異音(クリック音)を感じるようになります。成長期の子どもや、スポーツをされる若年層によく見られる障害です。

原因

膝の酷使やスポーツによる繰り返し動作、外傷などがきっかけとなり、滑膜ひだが肥厚・線維化して膝蓋骨や大腿骨とこすれることで痛みが生じます。長時間の正座や深くしゃがむ姿勢も誘因となることがあります。

主な症状

- 膝の内側に痛みがある

- 膝を曲げ伸ばしすると「コリッ」「パキッ」といった音や引っかかり感がある

- 膝を完全に伸ばすと違和感や痛みがある

- 長時間の歩行や階段昇降で膝がつらくなる

- 膝の中で何かが擦れるような感覚がある

このような症状がある場合、タナ障害の可能性があります。

診断と検査

問診・触診のほか、膝を押したり動かしたりして症状を再現させる徒手検査を行います。必要に応じて、X線やMRI検査、超音波検査(エコー)を用いて、他の膝関節疾患(半月板損傷、靱帯損傷、関節ねずみなど)との鑑別を行います。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

初期には保存療法が中心となります。

-

安静や運動制限

-

鎮痛薬の内服や湿布薬

-

膝周囲のリハビリテーション(ストレッチ・筋力強化)

-

関節注射(ヒアルロン酸やステロイド)

痛みや炎症が強い場合には、滑膜ひだ周囲への局所注射やハイドロリリース(生理食塩水などを用いた筋膜間注射)を行うことで症状の改善が期待できます。

多くは保存療法で改善しますが、症状が長引く場合や、関節内での滑膜ひだの引っかかりが強く日常生活に支障をきたす場合には、関節鏡視下手術による滑膜ひだの切除を検討することもあります。

鷲足炎(がそくえん)

鵞足炎は、膝の内側(すねの骨=脛骨の内側)に付着する3つの筋肉(縫工筋・薄筋・半腱様筋)の腱が炎症を起こす疾患です。

ランニング、サッカー、バスケットボールなどのスポーツ選手に多く見られるほか、膝の使いすぎや体重増加、O脚傾向なども発症要因となります。

膝の内側に痛みや腫れが生じ、特に階段昇降やしゃがみ動作で症状が悪化しやすいのが特徴です。

主な症状

- 膝の内側に痛みや腫れがある

- 階段の昇降やしゃがむ動作で痛みが強くなる

- スポーツ後に膝の内側がズキズキする

- 長時間の歩行やランニングで膝内側に痛みが出る

- 膝を内側にひねると痛みが悪化する

診断と検査

-

問診・診察:痛みの部位、発症経緯、スポーツ歴や生活習慣を確認

-

画像検査:

- X線(レントゲン)検査:骨の状態の評価や、他の疾患を鑑別します

- エコー検査:腱周囲の炎症や腫れの程度を評価します

- MRI:合併する半月板損傷や靭帯損傷を除外します

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

治療方法

保存療法

鵞足炎は多くの場合、保存療法で改善します。

- 安静・負荷軽減:ランニングや膝を酷使する動作を控える

- 薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症と痛みをコントロール

- ストレッチ・理学療法:大腿内側の筋肉(内転筋群・ハムストリングス)の柔軟性改善