このような症状はありませんか?

- 肘を動かす際に痛みが出る

- 肘にうずくような痛みがある

- 肘関節に痛みを感じる

- 肘に違和感やしびれを覚える

- 肘に引っかかるような感覚がある

- 肘が固まったような感覚があり、動かすと強い痛みが生じる

- 肘の外側から上腕にかけて痛む

- 肘の内側に痛みがある など

肘の痛みは、スポーツや日常生活での繰り返し動作、加齢、外傷などが原因で発生します。肘は物を持つ・押す・投げるなど多くの動作に関与するため、痛みが長引くと日常生活やスポーツパフォーマンスに大きく影響します。

早期に適切な診断と治療を行うことで、症状の改善と再発予防が可能です。

肘の痛みの主な原因

肘の痛みはスポーツや日常生活での繰り返し動作、加齢、外傷などが原因で起こります。代表的な疾患には以下があります。

- 上腕骨外側上顆炎(テニス肘)

肘の外側にある腱が炎症を起こし、手首や肘の動作で痛みが出ます。 - 上腕骨内側上顆炎(ゴルフ肘)

肘の内側に炎症が起こり、ゴルフや投球動作などで痛みが出ます。 - 野球肘(外側型・内側型・後方型)

投球動作で肘関節に過度な負担がかかり、骨や靱帯、軟骨に損傷が起こります。 - 肘部管症候群

肘の内側を通る尺骨神経が圧迫され、小指や薬指のしびれが出ます。 - 肘内障(小児)

幼児の橈骨頭が外れかける亜脱臼です。腕を急に引っ張るなどで発症します。 - 変形性肘関節症

加齢や外傷後に関節が変形し、動かしにくさや痛みが出ます。 - 肘頭滑液包炎

肘後方の滑液包が炎症を起こし、腫れや痛みが生じます。

肘の痛みを引き起こす代表的な疾患

上腕骨外側上顆炎(テニス肘)

上腕骨外側上顆炎は、肘の外側にある腱や筋肉(特に伸筋群)が繰り返し負荷を受けて炎症を起こす疾患です。テニス選手に多く発症することから「テニス肘」と呼ばれますが、実際にはテニス以外のスポーツや日常生活の動作でも発症します。

上腕骨外側上顆炎は、肘の外側にある腱や筋肉(特に伸筋群)が繰り返し負荷を受けて炎症を起こす疾患です。テニス選手に多く発症することから「テニス肘」と呼ばれますが、実際にはテニス以外のスポーツや日常生活の動作でも発症します。

主な症状

- 肘の外側から前腕にかけての痛み

- 手首を反らす動作(背屈)や物を持ち上げる動作で痛みが増す

- ペットボトルの蓋を開ける、雑巾を絞る、カバンを持ち上げるなど日常動作での痛み

- 初期は運動後に痛み、進行すると安静時にも痛みが続くことがある

上腕骨外側上顆炎の検査

- 問診・診察:痛みの出る動作や使用頻度を確認します。

- エコー検査:腱や靭帯の炎症、断裂の有無をリアルタイムで確認します。

- MRI検査(必要に応じて):慢性化した損傷や合併病変の有無を評価します。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

上腕骨外側上顆炎の治療

保存療法

- 薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症や痛みを抑えます。

- 理学療法(リハビリ):伸筋群のストレッチ、前腕筋の筋力強化、姿勢やフォーム改善を行います。

注射療法

痛みが強い場合は、局所麻酔薬やステロイド注射を行います。

装具療法

エルボーバンド(テニスエルボーバンド)で腱への負担を軽減します。

再生医療(PRP療法)

- 慢性化したテニス肘では、損傷部位の自然治癒を促すためにPRP療法(多血小板血漿注入)を行う場合があります。

- PRPには成長因子が含まれ、組織修復を促進する効果が期待されます。保存療法で改善が見られない場合や、ステロイド注射を避けたい方にも適応となります。

- 当院では症状や生活スタイルに合わせ、ACP-PRP、HD-PRP、PRP-FDなど適切なタイプをご提案します。

上腕骨内側上顆炎(ゴルフ肘)

上腕骨内側上顆炎は、肘の内側にある腱や筋肉(特に屈筋群)が繰り返し負荷を受けて炎症を起こす疾患です。ゴルフのスイング動作で発症することが多く、「ゴルフ肘」と呼ばれますが、実際にはゴルフ以外のスポーツや日常動作でも起こります。

上腕骨内側上顆炎は、肘の内側にある腱や筋肉(特に屈筋群)が繰り返し負荷を受けて炎症を起こす疾患です。ゴルフのスイング動作で発症することが多く、「ゴルフ肘」と呼ばれますが、実際にはゴルフ以外のスポーツや日常動作でも起こります。

主な症状

- 肘の内側から前腕にかけての痛み

- 手首を曲げる(掌屈)動作で痛みが増す

- ゴルフスイング、投球、物を握る・引っ張る動作で痛みが強くなる

- 初期は使用時の痛み、進行すると安静時にも痛みが続くことがある

上腕骨内側上顆炎の検査

- 問診・診察:痛みが出る動作や頻度、スポーツ・生活動作の内容を確認、ゴルファーズテスト(抵抗下掌屈での疼痛)、圧痛部位の確認

- エコー検査:腱付着部の炎症や損傷をリアルタイムで確認

- MRI検査(必要に応じて):腱や靭帯の損傷範囲、合併病変を評価

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

上腕骨内側上顆炎の治療

保存療法(当院の中心治療)

- 薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症と痛みを抑制

- 物理療法:温熱療法、低周波治療で血流改善と炎症緩和

- 理学療法(リハビリ):屈筋群ストレッチ、前腕筋強化、フォーム改善による負担軽減

注射療法

痛みが強い場合、局所麻酔薬やステロイド注射を行うことがあります

再生医療(PRP療法)

慢性化したゴルフ肘では、PRP療法(多血小板血漿注入)で腱付着部の修復促進が期待されます

当院では症状や活動レベルに応じ、ACP-PRP・HD-PRP・PFC-FD™など最適なタイプをご提案します

装具療法

エルボーバンドやサポーターで腱への負担を軽減

野球肘

野球肘は、投球動作の繰り返しによって肘関節に過度な負担がかかり、痛みや損傷を引き起こすスポーツ障害です。誤ったフォーム、過剰な投球数、不十分な休養が主な原因となります。特に成長期の選手では骨や軟骨が未発達なため、発症リスクが高くなります。

野球肘は、投球動作の繰り返しによって肘関節に過度な負担がかかり、痛みや損傷を引き起こすスポーツ障害です。誤ったフォーム、過剰な投球数、不十分な休養が主な原因となります。特に成長期の選手では骨や軟骨が未発達なため、発症リスクが高くなります。

野球肘のタイプと特徴

外側型

- 肘の外側にある上腕骨小頭や橈骨頭の軟骨・骨が損傷します。

- 代表的疾患:離断性骨軟骨炎(OCD)

- 放置すると関節ねずみ(関節内遊離体)や可動域制限を引き起こすことがあります。

内側型

- 投球時の外反ストレスによって肘の内側の内側側副靱帯(UCL)が損傷します。

- 代表的疾患:内側側副靱帯損傷、内側上顆骨端線障害(リトルリーグ肘)

- 重症例では不安定性が残り、手術が必要となることもあります。

後方型

- 投球動作の終末期で肘の後方に負荷が集中し、上腕骨後方に骨棘や疲労骨折が生じます。

- 可動域制限や痛みの持続につながります。

野球肘の検査

- 問診・診察:投球歴、痛みが出るタイミング、フォームなどを確認します。

- 徒手検査:肘の安定性、可動域、痛みの再現性を評価します。

- X線検査:骨の変化、骨端線障害、離断性骨軟骨炎の有無を確認します。

- エコー検査:靱帯や軟骨の損傷、炎症の状態をリアルタイムで確認します。

- MRI検査(必要に応じて):靱帯損傷や軟骨病変の詳細を評価します。

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

野球肘の治療

保存療法

- 投球制限・安静:一定期間投球を休止し、炎症や損傷の回復を促します。

- 薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症と痛みを軽減します。

- 理学療法(リハビリ):肩甲骨・肩・体幹・下肢を含めた全身の動作改善、正しいフォーム習得を行います。

再生医療(PRP療法)

内側側副靱帯損傷や腱付着部炎症など、慢性化した野球肘ではPRP療法(多血小板血漿注入)が回復促進に有効とされています。

成長因子により組織修復を促進し、復帰期間短縮が期待できます。

手術について

離断性骨軟骨炎の高度例や内側側副靱帯完全断裂など、保存療法で改善が得られない場合は手術(骨片固定、靱帯再建術など)が検討されます。

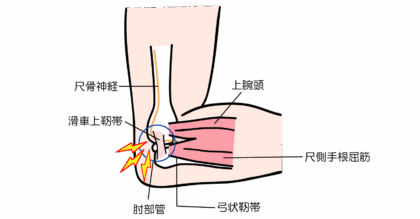

肘部管症候群

肘部管症候群は、肘の内側にある「肘部管」というトンネル状の部分で尺骨神経が圧迫されることで発症します。小指や薬指のしびれ・痛みを特徴とし、進行すると手指の筋力低下や変形につながることもあります。

肘部管症候群は、肘の内側にある「肘部管」というトンネル状の部分で尺骨神経が圧迫されることで発症します。小指や薬指のしびれ・痛みを特徴とし、進行すると手指の筋力低下や変形につながることもあります。

主な症状

- 小指や薬指のしびれ、痛み

- しびれが肘から手首にかけて広がる

- 物がつかみにくい、握力が低下する

- 小指や薬指が変形(鷲手変形)することがある

肘部管症候群の検査

- 問診・診察:しびれや痛みの範囲、進行スピードを確認します。

- 徒手検査:チネル兆候(肘部管を叩いて症状が誘発されるか)などで診断補助。

- X線検査:骨の変形や変位、肘関節の異常を確認します。

- エコー検査:神経の圧迫や周囲組織の状態をリアルタイムで確認します。

- MRI検査(必要に応じて):神経圧迫部位や原因の詳細を評価します

(当院ではMRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

肩石灰性腱炎の治療

治療は症状の程度や病期に応じて選択します。当院では、保存療法を中心に、症状の改善と再発予防を目指します。

保存療法

- 薬物療法:消炎鎮痛薬、ビタミンB12などで神経症状を軽減

- 装具療法:夜間副子(ナイトスプリント)で肘の屈曲を制限し、神経への負担を減らす

- 理学療法(リハビリ):肩・肘・手首の動作改善、神経ストレッチなど

手術について

神経圧迫が強く、筋力低下や変形が進行している場合は、神経移行術や除圧術が検討されます。当院では手術は行わず、必要に応じて連携医療機関へご紹介します。

肘内障

肘内障は、橈骨頭が靱帯から外れかけた状態、いわゆる亜脱臼です。主に1〜5歳の幼児に多く見られ、肘の靱帯がまだ柔らかいことが原因です。成長とともに靱帯が強くなるため発症しにくくなりますが、一度起こすと繰り返すことがあるため注意が必要です。

主な症状

- 急に肘を痛がって動かさなくなる

- 腕をだらんと下げ、動かさなくなる

- 曲げ伸ばしができなくなる

- 麻痺のように見える場合がある

- 腕に触れると痛みで泣き出すことがある

肘内障の原因

- 保護者や兄弟が手を強く引っ張った

- 転倒しそうになった子どもを腕を掴んで支えた

- 着替えや遊びの中で腕がひねられた

- 特別な外傷がなくても発症することがある

肘内障の診断

- 問診・診察:発症状況、動作や痛みの程度を確認

- 触診:肘の位置や動きを確認

- X線検査:通常は必要ありませんが、骨折の可能性がある場合には実施

肘内障の治療

- 徒手整復:橈骨頭を靱帯内に戻す処置を行います(多くの場合その場で動かせるようになります)

整復後は通常固定は不要ですが、繰り返しやすい場合には数日間の軽い固定を行うこともあります

再発予防

- 子どもの腕を引っ張らない

- 着替えの際は腕を持ち上げず、服を通すように着替える

- 手を引く際は腕ではなく手首や肩を支えるようにする

変形性肘関節症

変形性肘関節症は、肘関節の軟骨がすり減り、関節が変形して痛みや可動域制限を起こす病気です。加齢、外傷後(骨折や脱臼)、スポーツや労働での繰り返しの負荷が原因となります。症状が進行すると、肘が曲げ伸ばししにくくなり、日常生活や仕事に支障が出ることがあります。

主な症状

- 肘の鈍い痛みが続く

- 曲げ伸ばしの動きが制限される(伸ばしきれない・曲げきれない)

- 動かすと「ゴリゴリ」や「引っかかる」感覚がある

- 重症化すると、握力低下や手のしびれを伴う場合がある

変形性肘関節症の検査

- 問診・診察:症状の経過、可動域制限、日常生活動作への影響を確認します

- X線検査:関節の狭小化、骨棘形成、変形の程度を評価します

- エコー検査:滑膜炎や関節内の状態をリアルタイムで評価します

- CT/MRI検査(必要に応じて):関節内遊離体(関節ねずみ)や詳細な変形状態を確認します

(当院ではCT・MRI装置を設置していないため、院内での撮影は行っておりません。

CT・MRI検査が必要と判断された場合は、当院と提携している専門の撮影機関にご案内し、そちらで検査を受けていただきます。)

変形性肩関節症の治療

保存療法

- 薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症と痛みを抑えます

- 理学療法(リハビリ):可動域を維持・改善するストレッチ、関節周囲筋の強化を行います

注射療法

症状が強い場合、関節内にヒアルロン酸注射で滑液の性状を改善し動きをスムーズにします

ステロイド注射で炎症を一時的に抑えることもあります

再生医療(PRP療法)

慢性炎症や軟骨損傷の進行抑制、痛み改善を目的にPRP療法を行う場合があります

成長因子が組織修復を促進し、肘関節の機能維持をサポートします

手術について

保存療法で改善が得られず、関節可動域制限や痛みが強い場合は、関節鏡手術や人工関節置換術が検討されます

必要に応じて専門医療機関をご紹介します

肘頭滑液包炎

肘頭滑液包炎は、肘の後方(肘頭部)にある滑液包という袋状の組織が炎症を起こし、腫れや痛みを生じる疾患です。滑液包は関節や骨の突出部にあり、摩擦を減らすクッションの役割を果たしています。外傷や長時間の圧迫、感染などが原因となり炎症が発生します。

主な症状

- 肘の後ろが腫れる(こぶのように膨らむ)

- 腫れた部分に熱感や痛みがある

- 腫れが進行すると動かしにくくなる

- 感染を伴う場合は赤みや発熱を伴う

肘頭滑液包炎の原因

- 外傷性:転倒などで肘をぶつけた後に発症します

- 慢性刺激:机や床に肘を長時間つく習慣、作業やスポーツでの慢性的な圧迫されることが原因になることがあります

- 感染性:傷口から細菌が侵入し感染を起こすケースがあります

- 関節疾患との関連:痛風や関節リウマチが原因になることもあります

肘頭滑液包炎の検査

- 問診・診察:腫脹、発赤、熱感、圧痛の有無を確認します

- X線検査:骨折や骨棘の有無を確認します(外傷歴がある場合)

- エコー検査:滑液包内の液体貯留や炎症の程度をリアルタイムで評価します

- 穿刺液検査(必要に応じて):感染が疑われる場合、滑液を採取し細菌検査を行います

肘頭滑液包炎の治療

保存療法

- 安静・圧迫:肘への負担を避け、サポーターやパッドで圧迫固定します

- 薬物療法:消炎鎮痛薬で炎症や痛みを軽減させます

注射・穿刺

腫れが強い場合は、滑液包内の液体を穿刺排出し、症状を改善させることもあります

必要に応じてステロイド注射を行い炎症を抑えます

感染性の場合

抗菌薬治療を行います

重度の場合は滑液包切除術が検討されることもあります(手術は専門医療機関へ紹介)